Louis Blériot et son installation à Pau

Qui est Louis Blériot ?

Cet ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures est né à Cambrai le 1er juillet 1872.

Il est à la tête d’une prospère affaire de phares à acétylène, la Société des Phares Blériot, qui lui rapporte environ 60 000 francs par an alors que son poste d’employé de ministère ne lui en procure que 1 800. Depuis longtemps, il ne rêve que de voler et, d’accord avec la formule de Nadar qui affirme que pour lutter contre l’air, il faut être spécifiquement plus lourd que l’air; en locomotion aérienne, comme ailleurs, on ne s’appuie que sur ce qui résiste, il opte pour cette technique plutôt que pour l’aérostation qu’il ne dédaigne pas pour pourtant puisqu’il obtiendra son brevet de pilote de ballon libre.

Dès 1900, il s’attaque donc à la conception et à la fabrication de prototypes, d’abord dans un garage de Levallois avant de travailler en d’autres lieux. Jusqu’en 1908, toutes ses tentatives échouent malgré quelques envols qui le laissent insatisfait. Les échecs sont multiples et l’aventure coûte une fortune, mettant en péril les finances de Blériot. À la fin de 1908, il a en effet dépensé 780 000 francs : la faillite est proche. Il est momentanément sauvé par la vente à l’Angleterre d’un brevet d’éclairage qui lui rapporte 200 000 francs. Quelques réussites lui rapportent des prix qui lui donnent une bouffée d’oxygène qui s’avère insuffisante pour le mettre à l’abri. Pour renflouer ses finances, il participe à des meetings dont les prix sont réinvestis dans des recherches qui apparaissent comme un vrai gouffre. Qu’on en juge : un moteur coûte entre 10 000 et 12 000 francs, une hélice entre 5 et 600 francs, les organes de transmission exigent 600 francs, les amortisseurs 1 000, le fuselage, les longerons, les haubans et les ailes 3 200. À tout cela, il faut ajouter les journées de ses mécaniciens, le transport, les locations…

Sur le marché courant de 1909, le Voisin est vendu 12 000 francs, le Farman 23 000, l’Antoinette 25 000 et le Wright 30 000.

Blériot envisage donc de tenter la traversée de la Manche pour laquelle le Daily Mail offre 25 000 francs. En vue de cette tentative, il s’inscrit dans une série de prix qui lui servent de répétition et lui rapportent de jolies sommes.

Si Wright, à la surprise générale, ne s’est pas inscrit alors qu’il avait déjà volé 123 kilomètres quand la Manche, dans sa partie la plus étroite, n’en mesure que 35, c’est qu’il ne dispose en France que d’un seul appareil qu’il ne veut pas risquer puisqu’il attend les 250 000 francs du contrat qui le lie à Lazare Weiller concernant la formation de trois pilotes.

Le 28 juillet 1909, la traversée de la Manche rapporte à Blériot célébrité et fortune.

Grâce à son retentissement mondial, les élèves affluent dans ses Écoles de pilotage.

Étampes, puis Pau en novembre 1909 et Hendon près de Londres peu après.

Les meetings qui suivent son exploit sont alors pour lui l’occasion de vendre ses aéroplanes.

Les pilotes célèbres formés sur ses appareils sont en quelque sorte les représentants de la marque aux Etats-Unis (Paulhan) et en Argentine (Brégi) où ils sont couverts d’or.

Blériot vient à Pau, pourquoi ?

Comme tous les aviateurs qui volent en 1908, Blériot reçoit fin octobre le dossier monté par le Comité d’Aviation palois issu du Comité des Fêtes désireux de faire de Pau un centre d’aviation.

(Voir à ce sujet sur ce site Les débuts de l’aviation à Pau).

Une vraie campagne semble avoir été déclenchée avec le soutien et l’encouragement du président de la Ligue Nationale Aérienne, René Quinton, qui alerte le maire de Pau pour l’inciter, dans une lettre du 13 janvier 1909, à tout faire en ce moment pour attirer et fixer les aviateurs. Il propose d’envoyer Blériot à Pau car il est avec lui en relation suivie. Dans une missive du 14, il fait état du désir de l’aviateur de quitter la région parisienne et de sa recherche d’un lieu où voler l’hiver. Il faut donc faire diligence pour le persuader de s’installer à Pau et, pour cela, lui offrir les mêmes avantages qu’à Wright.

Ainsi, l’offre devra-t-elle être élargie à un plus grand nombre d’aviateurs et de marques d’aéroplanes de manière à proposer une alternative hivernale paloise aux Écoles d’Issy-les-Moulineaux et d’Étampes.

Par l’entremise de René Quinton et sur l’invitation du Comité d’Aviation, Blériot vient voir les installations du Pont-Long le 10 janvier 1909.

Tout semble lui donner satisfaction et, comme prévu, il réclame les mêmes conditions d’accueil que l’Américain. Plus tard, il explique son choix : Notre École de Pau fonctionne l’hiver alors que l’inclémente saison ne permettrait pas de voler aux environs de Paris. Nous avons choisi Pau à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, l’hiver. (Revue Icare n°89, été 1979).

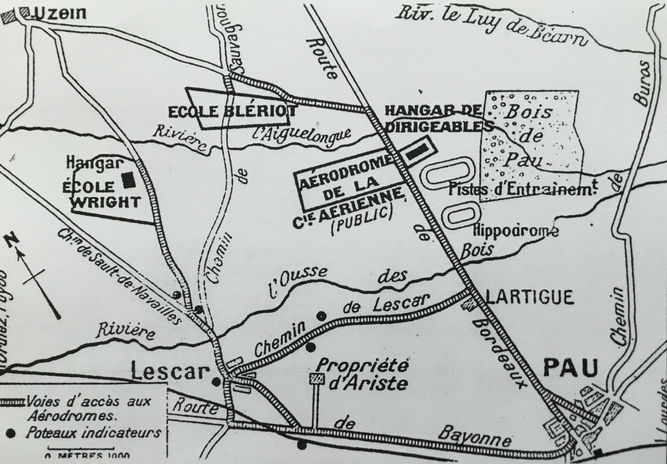

L'aérodrome n°2

Pour accueillir Blériot, la municipalité loue des terrains sur la lande du Pont-Long à la Commission Syndicale du Haut-Ossau et à la commune de Caubios. Cela se fait en plusieurs temps entre décembre 1908 et octobre 1909. Les baux sont de 6 à 9 ans et les contrats ne sont révisables qu’au seul gré de la Ville.

Blériot est autorisé à construire autant de hangars qu’il lui semblera utile, à condition de maintenir son activité annuelle du premier novembre au premier mai, période considérée comme « hivernale ».

Les frais de bail et d’entretien des pistes incombent par contre au Comité d’Aviation avec, pour contrepartie, que celui-ci s’occupe et bénéficie de l’admission du public, après entente toutefois avec Blériot ou son préposé. Il s’engage pendant la saison à voler entre 4 et 5 heures si l’état de l’atmosphère le permet et à entretenir les hangars. Dans le cas où il ne respecterait pas ses trois années de contrat, il doit verser la somme de 30 000 francs représentant la moitié du prix d’aménagement de l’aérodrome.

Il est prévu une piste de 4 700 mètres de tour, d’une largeur de 100 mètres devant les 3 hangars et seulement de 25 aux extrémités. Selon la capitaine Bellenger, il s’agit d’un terrain vague, à peu près rectangulaire, long de 1 700 à 1 800 mètres, large de 400 à 500 mètres, couvert d’ajoncs (…) où sont plantés deux pylônes espacés de 1 250 mètres. (Pilote d’essais) Jules Védrines juge la piste mauvaise :

ce ne sont que des creux, des bosses, de l’herbe et des buissons. (La vie d’un aviateur).

Quant aux hangars annoncés, il s’agit au départ de constructions de toile peu imperméable que la tempête du 25 janvier a balayées. Les véritables abris, dans lesquels il n’était guère possible de se reposer, étaient les grandes caisses en bois recouverts (sic) de papier goudronné ayant servi au transport des avions de Paris à l’aérodrome. (Bellenger, op. cit)

Mais, d’une saison à l’autre, des améliorations sont apportées et l’aérodrome n°2 ne cesse de changer.

La piste est allongée du côté de la route de Bordeaux pour offrir un circuit de 10 kilomètres, sa largeur portée à 100 mètres sur toute sa longueur et à 200 devant les hangars construits en bois de couleur acajou. Un restaurant et une tribune destinée au public sont construits. La saison suivante voit un ensemble encore amélioré avec une piste de 6,500 km, 17 hangars accompagnés d’ateliers de réparation, d’une menuiserie, de magasins et de bureaux.

L’aérodrome dispose en outre d’un dépôt d’essence, d’un garage, d’un gymnase, d’un quillier et d’un terrain de football s’ajoutant à un hôtel restaurant qui ne cesse de faire de la publicité dans la presse locale.

En 1912, Blériot dispose de deux pistes, l’une de 6,700 km, l’autre de 2,500.

Pour s’y rendre, le public bénéficie d’un fléchage du parcours mis en place par la municipalité.

L'école d'aviation Blériot

Le personnel

Installée sur l’Aérodrome n°2, elle a une double activité. En son sein, elle abrite d’une part l’École elle-même dont l’objectif est de préparer les élèves au brevet de pilote de l’Aéro-Club de France, civils et militaires mêlés dans un premier temps, et d’autre part un centre d’essais des nouveaux modèles d’appareils Blériot dotés de modifications de toutes sortes.

Au départ, en novembre 1909, son personnel se compose d’un directeur en la personne d’Alfred Leblanc, d’un sous-directeur, M. Mollien, d’un directeur commercial en la personne du Palois Henri Sallenave et d’un moniteur, Donnaud, remplacé par Ferdinand Collin pour la saison suivante. Ce personnel évolue par la suite pour employer, en plus des postes énumérés ci-dessus, un directeur du pilotage, un moniteur supplémentaire (Lemartin), un comptable, un magasinier, deux gardiens (un de jour et un de nuit) et 38 mécaniciens.

Lors de la saison 1911-1912, l’École emploie cinquante-neuf personnes dont dix-sept sapeurs du Génie.

Le matériel

L’appareil vedette de Blériot est celui qui a traversé la Manche, le Blériot XI, un monoplan mû par un moteur de 3 cylindres Anzani de 25 chevaux pesant 60 kilos et permettant d’atteindre la vitesse de 55 km/h. Son arbre est relié directement à une hélice intégrale de 2,08 mètres pesant 4,5 kg et tournant à 1 600/1 700 tours par minute. L’appareil, de 7,80 mètres d’envergure, fait de traverses de bois et de longerons d’acier entretoisés par des câbles d’acier, mesure 7 m de long, est muni d’ailes larges de 2 mètres recouvertes de tissu caoutchouté. Elles offrent une surface portante de 14 m2, c’est-à-dire inférieure à celle des autres aéroplanes en service. Sa stabilité transversale, en "roulis", est assurée au moyen du gauchissement de l’extrémité des ailes par flexion. L’aile est haubanée par le haut et par le bas à l’aide de tendeurs d’acier de résistance étudiée empiriquement. Ses organes stabilisateurs, situés à l’arrière, se composent d’un empennage horizontal de 2,2 m et de deux volets mobiles. La direction est assurée par un volant d’automobile inclinable dans les quatre directions qui agit sur une cloche regroupant les câbles de commande du gauchissement et des gouvernes arrières. Ainsi, pour monter, on tire sur le volant qui est repoussé pour assurer la descente. Le fait de le mouvoir sur la droite ou sur la gauche permet de redresser l’appareil quand celui-ci s’incline transversalement. Dans ce cas, on agit donc sur le volant dans le sens opposé à celui de la position prise par l’appareil et qu’il s’agit de compenser. S’il s’incline sur la gauche, on l’amène sur la droite et inversement. À l’arrière, le gouvernail de direction est doté d’une commande manœuvrée au pied, dispositif qui se généralise. Enfin, le Blériot XI repose sur deux roues avant dotées de pneumatiques montées sur des triangles déformables et, à l’arrière, sur une béquille ou un patin vite remplacés par une roulette porteuse. L’ensemble, pilote et réserve d’essence pour deux heures pèse 300 kilos.

Lors de son ouverture, l’École est dotée de seulement deux appareils pour d’abord quatre civils et deux militaires, puis quatorze élèves.

On s’entraîne sur des appareils ordinaires, mais il y a tellement de casse à cause d’envols intempestifs suivis d’atterrissages catastrophiques, qu’Henri Sallenave a l’idée, en 1911, de faire rogner les ailes des appareils destinés au roulage, interdisant ainsi leur décollage. Ces Blériot XI sont appelés "pingouins".

De nombreux incidents se produisent, casses, ruptures … De nombreuses pannes expliquent les échecs lors des épreuves du brevet. Avec un bon moteur, on atterrit quand on en a assez ; avec un vieux, quand le moteur en a assez écrit le capitaine Bellenger. L’absence de carter prive le pilote de protection contre les projections d’huile de ricin et le transforme rapidement en mannequin dégoulinant…

Le manque de puissance du moteur Anzani oblige donc à voler avant 10 heures et après 4 heures pour éviter les remous et les turbulences pouvant provoquer des accidents compte tenu du manque de maîtrise des apprentis pilotes qui, le plus souvent, volent à une altitude d’une dizaine de mètres et ne pourraient rattraper une telle glissade. C’est pourquoi, sur injonction de Blériot, ces débutants ont interdiction de voler lorsque le vent dépasse 3 à 4 mètres par seconde, cette vitesse étant évaluée en observant les volutes de fumées ou les mouvements d’un papier à cigarette. Enfin, on ne vole pas quand il pleut.

Petit à petit, au fil des jours et des saisons hivernales, d’autres appareils plus performants arrivent pas voie ferrée et sont conduits de la gare à l’aérodrome par la société de transports Couget.

En 1911, l’École dispose de 24 appareils d’apprentissage, de 13 Blériot XI à moteur Anzani de type école,

de 4 Blériot XI à moteur Gnome de 50 chevaux, de 2 Blériot XX moteur Gnome biplaces et d’1 Blériot XII biplace. À ces aéroplanes, il faut ajouter 15 appareils militaires depuis que l’on prépare le brevet militaire.

En 1911, un Blériot XI monoplace doté d’un moteur Gnome de 7 cylindres coûte 24 000 francs, le biplace

28 000. Ils sont garantis … un mois.

Les assurances

Tout comme il existe des assurances automobiles, il est organisé un système d’assurance pour les accidents d’aéronefs. Le prix des appareils étant élevé et les risques d’accidents nombreux, les primes sont conséquentes. Les accidents corporels causés aux tiers sont garantis jusqu’à concurrence de 20 000 francs par accident, la prime annuelle est de 500 francs. (Revue aérienneN°8, 10 février 1909).

Le pilote d’un appareil accidenté qui veut couvrir ses accidents corporels doit verser une prime équivalent à 8% du capital assuré. Le mécanicien, quant à lui, pour bénéficier d’une indemnité pouvant monter à 25 000 francs, doit verser 40% de son salaire. Les garanties s’étendent aux accidents de toute nature causés aux autres personnes, aux animaux et aux objets matériels, survenus dans toutes les circonstances (…) à l’occasion d’expériences, essais, ascensions, exhibitions, courses, concours, école de pilotage ou voyage en aéroplanes, ainsi que dans le cas où l’explosion du moteur déterminerait un accident et dans le cas où l’incendie de l’appareil causerait un accident corporel humain. (Contrat de La Union et le Phénix espagnol).

Il faut cependant distinguer la réalité relative des impressions du public qui ne peut que constater l’augmentation du nombre d’accidents. Si vous faisiez le total des kilomètres parcourus en une année par les pilotes, vous constatez que le pourcentage des victimes du "plus lourd que l’air" est certainement l’un des plus infimes. (Brindejonc des Moulinais, L’Aéronautique).

Une étude réalisée par le commandant Renard concernant les accidents mortels survenus en 1911 fait apparaître que, contrairement à ce que pense le public, la majorité des accidents n’est pas due aux perturbations atmosphériques ou aux erreurs de pilotage. 25% d’entre eux s’expliquent par le manque d’aptitude naturelle des pilotes, 13% par leur manque d’éducation suffisante, 6 % par leur excès de virtuosité, 6% par leur imprudence et leur imprévoyance, 13% par une faute dans la conception de l’appareil ou de ses divers détails, 20% par le défaut de solidité des appareils, 10 à 12% sont dus à l’atmosphère et à ses remous. (Le Patriote des Pyrénées, 5 juin 1912).

Brindejonc des Moulinais est plus sévère et affirme que parmi ceux qui se tuent, il faut remarquer que huit sur dix sont des ignorants et les deux autres des professionnels, obligés de voler un jour fixé, à l’heure dite, en un endroit convenu. Liés par un traité, ils sont obligés d’évoluer de toutes façons. (Op. cit).

En définitive, cela fait apparaître 50% de responsabilité pour les pilotes : l’on est loin des impressions populaires et médiatiques.

Le brevet civil de l'Aéro Club de France

Les 17 premiers brevets ont été attribués sans examen et par ordre alphabétique pour couper court à toute contestation concernant l’antériorité des uns par rapport aux autres. Par la suite, l’Aéro-Club de France instaure des épreuves auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le précieux diplôme.

En 1909, il suffit de parcourir trois fois un kilomètre en circuit fermé pour être breveté.

Mais de trop nombreux accidents surviennent lors des meetings dans lesquels se lancent les nouveaux brevetés. Cela semble attester de la difficulté insuffisante de cette épreuve qui doit être durcie. Aussi est-il exigé trois circuits de cinq kilomètres et un atterrissage à l’intérieur d’un cercle de 150 mètres.

En 1911, les conditions d’obtention sont rendues plus difficiles encore puisqu’il faut réaliser des 8 dans les deux sens autour d’un pylône (à gauche et à droite) et atterrir dans un cercle de 50 mètres. Si la réalisation des 8 est exigée dans les deux sens, c’est que tout simplement la rotation de l’hélice favorise le virage dans l’un et le rend plus difficile dans l’autre qui était justement évité pour cette raison. Il n’empêche que certains considèrent qu’il ne faut pas se dissimuler que les épreuves du brevet ne signifient pas qu’on sache se conduire dans les airs. (Jacques Mortagne, L’Aéronautique, Op.cit).

Dans le même ouvrage, Jean Bielovucic est tout aussi clair sur la valeur de ce diplôme qui prouve tout juste que vous avez passé les épreuves exigées et rien de plus. Il est loin de signifie que vous savez voler. Combien de brevetés seraient incapables de tenir l’air seulement dix minutes ? (Op. cit.)

Le brevet militaire

Le 11 mars 1911 est instauré un brevet militaire que doivent passer ceux qui ont préalablement obtenu le brevet civil. Il se veut adapté aux exigences spécifiques de l’aviation de reconnaissance et de combat pour laquelle les distances demandées aux civils frisent le ridicule. Là encore, on débute avec des épreuves qui deviennent plus exigeantes avec l’expérience.

À partir du 16 avril 1913, dans le cadre des écoles purement militaires qui ont succédé aux écoles mixtes,

il faut subir trois épreuves pratiques et un oral. La première consiste en un circuit triangulaire de plus de

200 km en quarante-huit heures avec la possibilité de faire deux escales préalablement déterminées.

La seconde exige de voler deux fois 150 km en ligne droite sur un itinéraire préétabli, avec une escale autorisée dans le délai d’une semaine. La troisième et dernière demande un vol de plus de trois quarts d’heure à une altitude d’au moins 800 mètres. L’examen oral porte sur la lecture de cartes géographiques et météorologiques d’une part, et sur des questions aéronautiques d’autre part.

En 1914, les conditions se durcissent encore avec l’exigence d’un vol d’une heure à plus de 1 000 mètres d’altitude suivi d’un atterrissage en vol plané d’une hauteur minimale de 500 mètres à moins de 200 mètres d’un point fixé. Il est suivi de trois voyages en triangle d’au moins 200 km en quarante-huit heures, avec la possibilité d’effectuer deux escales prévues et annoncées, d’une ligne droite de 150 km sans escale sur un itinéraire désigné, puis un parcours de même longueur dans la même journée avec escale facultative. L’examen théorique concernant l’aviation clôture le brevet qui doit être confirmé tous les semestres par deux voyages choisis parmi les épreuves initiales si l’on veut être considéré comme personnel navigant et bénéficier ainsi des avantages financiers qui s’y rattachent.

Les élèves

Si l’on en croit l’enseigne de vaisseau Conneau (plus connu sous son nom de meeting André Beaumont),

un bon aviateur doit avoir des connaissances techniques et théoriques, mais pas seulement. L’aviation pratique exige des adultes alertes, vigoureux, de santé robuste, peu accessibles à la fatigue. (Op. cit.)

Cette activité exige d’après lui endurance, patience, courage, sang-froid, calme, méthode et réflexion.

Pas d’irritabilité, pas de mouvements irréfléchis, mais de la sérénité, de l’impassibilité. (Op. cit.)

Blériot lui-même a rédigé les conseils qu’il estime nécessaires de suivre pour réussir : La plus grande prudence est recommandée à l’élève aviateur. Il doit surtout s’attacher à ne point vouloir faire des progrès trop rapides qui ne pourraient que compromettre le succès de son apprentissage. Dans les débuts, il doit s’interdire tout essai si la vitesse du vent dépasse trois à quatre mètres à la seconde. (Revue Icare N° 89).

L’École de Pau est dans la continuation de celle d’Étampes. Elle accueille des élèves anglais, des étrangers et des Français. Ils sont d’origines sociales extrêmement diverses, allant du simple mécanicien passionné d’aviation aux moyens financiers dérisoires au riche amateur ou noble désoeuvré mais sportif.

Certains, particulièrement fortunés, sont là par passion, par goût du risque et de la nouveauté. D’autres sont attirés par l’argent qu’ils pensent pouvoir gagner en participant à des meetings dont les prix ont de quoi faire rêver. Ce sont souvent des sportifs expérimentés, cyclistes ou motocyclistes surtout. Il y a aussi les mécaniciens pour qui l’aviation est une sorte d’échelon supérieur dans leur domaine, une occasion de promotion sociale.

Alors que les plus aisés mènent en général la belle vie à l’École, sans souci de la casse et de l’inactivité, d’autres en souffrent cruellement. Aux frais fixes de l’hébergement à Pau s’ajoute le forfait d’apprentissage qui s’élève à 2 000 francs or, la casse facturée 3 000 francs or et les petits pépins évalués à la pièce comme la rupture d’un câble ou d’une hélice. Ceci explique les 15% d’abandons pour des problèmes financiers.

Les militaires sans fortune personnelle ne sont pas les plus gâtés car ils cumulent plusieurs handicaps qui les mettent pratiquement dans la situation des élèves les moins fortunés. Outre l’absence d’indemnité spécifique et les problèmes de transport, comme Blériot est payé 2 500 francs à forfait pour chacun d’eux, casse éventuelle comprise, ce qui peut coûter très cher à l’École, ils ne sont pas particulièrement intéressant financièrement. Aussi sont-ils délaissés au profit des clients civils fortunés à qui les appareils en bon état sont réservés. Ils bénéficient en outre des petits soins des mécaniciens ne négligeant pas les généreux pourboires qu’ils peuvent en attendre. Cet état de fait a pour conséquence, en général, que les militaires sont plus longs à former malgré leur fougue et leur entrain (parfois générateur de casse…).

Si, le plus souvent, l’ambiance entre les élèves est plutôt supportable malgré les différences de milieux sociaux, elle n’est cependant pas toujours idyllique. On remarque avec un certain effarement des sabotages que l’on attribue à la jalousie. Les plus fréquents sont la terre dans le carburateur et le sucre dans le réservoir d’essence. Il n’est parfois pas inutile de vérifier avant de décoller le serrage de certains éléments du moteur… Lorsqu’il arrive que ces sabotages visent un élève étranger ayant un compatriote à l’École, celui-ci est immédiatement soupçonné d’en être l’auteur dans le but d’obtenir le brevet avant lui. Mais aucun coupable ne semble avoir été formellement identifié, à moins que le linge sale n’ait été lavé en famille…

Des problèmes de discipline sur la piste, aggravés par le grand nombre d’élèves à une certaine époque, provoquent des accidents : collisions au sol entraînant la destruction des appareils entre pilotes roulant dans les deux sens, collisions en vol par manque d’attention avec pour résultat la perte d’une ou deux ailes et l’écrasement des deux aéroplanes… Quelques blessés sont à déplorer mais, miraculeusement, aucun décès n’est survenu à l’École à cette époque.

Parmi les incidents tragi-comiques qui émaillent la vie de l’Aérodrome n°2, nous choisissons d’en distinguer trois. Le premier, datant d’octobre 1910, voit un élève russe qui, après avoir heurté une balustrade au terme d’une séance de roulage, ne trouve rien de mieux à faire que de tenter d’arrêter l’hélice de son Blériot à la main. Blessé grièvement, il se retrouve à l’hôpital. Le second se produit au début du mois de décembre de cette même année. Un infortuné pilote qui est descendu de son appareil sans avoir coupé le contact voit sa monture, allégée, reprendre son envol. Après des évolutions acrobatiques insensées qui tiennent tout l’aérodrome en haleine, l’appareil atterrit tout seul, roule et finit sa course dans une palissade. Le dernier voit, le 18 mars 1911, un pilote tenter d’éviter un obstacle en sautant de son avion roulant au sol. Resté accroché à son Blériot, il est traîné sur une quinzaine de mètres.

La formation

Au départ, Blériot ne dispose pas d’appareil biplace pour l’instruction. De plus, l’instructeur attitré, Alfred Leblanc, est un pilote inexpérimenté qui ne possède ni méthode d’enseignement ni pédagogie spécifique. Ses conseils ne s’appuient donc pas sur une expérience suffisante et il est loin de tout savoir sur le pilotage des appareils qui lui sont confiés. Les échanges entre élèves apparaissent même plus fructueux que les leçons du "maître", l’expérience étant plus importante que l’enseignement reçu. Ceci explique le départ de certains élèves à l’École Farman de Châlons.

Le premier contact de l’élève, dès qu’un appareil biplace est en service, est un baptême de l’air avec le chef pilote ou le moniteur. Sinon, il doit apprendre à faire fonctionner le moteur et à s’habituer à recevoir en plein visage le souffle de l’hélice et les projections d’huile. Le moniteur lui montre comment manipuler leviers et manettes en expliquant leur fonction. Après quoi, en vue de maîtriser la direction, l’élève procède à des exercices de roulage en ligne droite de plus en plus vite. Lorsque cette étape est parfaitement réalisée,

il est appelé à effectuer des bonds de plus en plus longs puis à hauteur constante, ensuite croissante entre un et six mètres. Alors, on passe aux vols en ligne droite sur des distances variant de 800 à 1 000 mètres. Cette étape franchie avec succès, l’élève pilote s’attaque à des vols avec virages puis à la réalisation de 8 en augmentant progressivement l’altitude jusqu’à environ 100 mètres. L’apprentissage se termine par un atterrissage en vol plané, c’est-à-dire moteur coupé, dans un cercle de 50 mètres à partir de 1911. Alors les élèves pourront aborder les épreuves du brevet de l’A.C.F. qui sont souvent contrariées par des pannes de moteur. Quatre-vingt-dix brevets ont été décernés à la fin de la saison 1910-1911.

Un observateur extérieur, un spectateur objectif qui ne se laisse pas émerveiller par la nouveauté de l’aéronautique, peut avoir tous les jours sous les yeux ce que la presse se garde de raconter. Le spectacle est plutôt riche en vols incertains, en embardées brusques, en chutes, en erreurs de commande, en arrêts de moteurs, en roues qui s’affaissent, en avions terminant le moteur planté en terre et la queue vers le ciel. On y contemple des pilotes couverts d’huile et des avions rafistolés. Et si l’on peut s’extasier sur de magnifiques vols planés, les pannes sont plus nombreuses, tout comme les atterrissages ratés, les fausses manœuvres et les accidents tout de même rapportés par la presse locale. Par contre, les incendies et les pertes d’hélice en plein vol sont rarissimes. Pour ceux qui ont obtenu leur précieux "parchemin", l’arrosage au champagne s’impose lorsqu’ils en ont les moyens, soumettant ainsi les moniteurs à de fatigantes agapes à répétition…

Les autres activités

Les essais

Si Blériot est venu à Pau pour avoir la possibilité de voler compte tenu du calme relatif de son atmosphère, ce n’est pas seulement pour y poursuivre la formation d’élèves. Il est avant tout constructeur d’aéroplanes et ne cesse d’innover. C’est pourquoi il lui faut un lieu pour tester ses appareils et effectuer des mises au point en matière d’ailes, d’hélices, de fuselages de ses nouveaux modèles, un terrain d’essais pour de nouveaux moteurs. C’est pourquoi, outre ses moniteurs, il occupe des pilotes d’essais. Il s’agit de pilotes expérimentés comme les emploient la plupart des constructeurs de renom. Leur tâche consiste à réceptionner les appareils ou à les mettre au point. D’autres pilotes professionnels sont là pour battre des records ou accomplir des exploits qui servent de vitrine publicitaire à leur firme.

Parmi eux, la presse nomme Alfred Leblanc, Mamet, John Domenjoz et Edmond Perreyron.

Tous effectuent des tests sur les modèles que crée ou que modifie Blériot dans ses bureaux d’études et ses ateliers. Les appareils sont transportés à Pau par le train, amenés de la gare à Caubios, déballés et remontés avant d’être essayés. Il s’agit de modèles déjà au point, dotés de nouveaux moteurs rotatifs Gnome de différentes puissances, ou du Blériot XX aux ailes réduites. De même, les appareils commandés par les gouvernements autrichien, russe et anglais sont-ils testés au Pont-Long avant d’être livrés.

À Caubios, on reçoit encore des aéroplanes militaires qui doivent être réceptionnés par des Commissions militaires se rendant régulièrement sur place. En effet, les appareils commandés par le gouvernement français qui doivent être livrés durant la saison d’hiver ne peuvent être mis au point, testés et réceptionnés qu’à Pau, la seule école à fonctionner l’hiver.

Parmi les nombreuses expériences pratiquées sur l’aérodrome de Caubios, il faut mentionner celle conduite par l’enseigne de vaisseau Conneau. Ce marin est chargé de tester la possibilité d’atterrir sur un navire, La Foudre en l’occurrence.

Pour cela, il procède à une simulation au sol en délimitant une zone de 50 x 25 mètres.

L’appareil est muni d’un crochet et le système de freinage consiste en des rangées de cordes lestées à leurs extrémités par des sacs de sable. Le 10 avril 1911, la manœuvre d’appontage est réussie, l’appareil stoppant sur 20 mètres. (Le Patriote du 12 avril).

Les raids et les voyages

Dans les premiers temps de l’École, les vols les plus longs des élèves prêts à passer les épreuves du brevet et des moniteurs qui s’entraînent se font en direction des villes et des villages voisins comme Serres-Castet, Lescar, Sauvagnon ou Morlaàs.

Ils sont souvent rapportés comme vols au-dessus de la campagne par Le Patriote et L’indépendant.

Puis, à mesure que les moteurs et les aéroplanes deviennent plus performants, les objectifs apparaissent plus ambitieux et les aviateurs plus entreprenants. Il est alors question de voyages et de raids, un terme militaire qui s’explique par la présence d’officiers dans ces aventures. Il s’agit de lieutenants ayant passé leur brevet civil à Pau chez Blériot et qui s’entraînent pour obtenir leur brevet militaire : le baron de Tricornot marquis de Rose, de Malherbe et Princeteau. À eux se joint l’enseigne de vaisseau Conneau plus connu sous son nom de meeting : de Beaumont.

En leur compagnie, le 26 janvier, Morin, réalise le raid Pau-Tarbes qui défraie la chronique.

Les atterrissages qui s’échelonnent de midi à une heure se font devant une foule énorme et les autorités militaires. La presse s’en fait largement écho et aucun détail ne nous est épargné. Plusieurs autres tentatives de raids ou voyages sont réalisées, dont certaines tournent parfois court. La plus marquante par son envergure est le périple Paris-Pau du capitaine Bellenger le 1er février1911.

Lors de son arrivée le lendemain, il est accueilli en héros et conduit à l’hôtel Gassion.

Un banquet d’honneur est ensuite donné au Palais d’Hiver. D’autres voyages se succèdent vers Bagnères, Aire-sur-l’Adour, Tarbes, Mont-de-Marsan, Auch, Biarritz, Toulouse…

Dernier exploit à relever, celui du Suisse Oscar Bider qui, le 24 janvier 1913, traverse les Pyrénées et atterrit à Madrid après avoir atteint l’altitude de 3 500 mètres.

Les prix d'aviation et les records

La Ligue Nationale aérienne, dès la fin de 1908, ne cesse de recevoir des propositions de prix à décerner aux aviateurs. Les sommes sont en général considérables pour l’époque. La Revue aérienne, dans son numéro 2 daté du 10 novembre, fait état de la proposition d’un prix de 2 000 francs et de dix-neuf de 1 000 francs. Parmi les propositions sérieuses, il est proposé un prix de la Compagnie d’Aviation pour la première femme qui réalisera un kilomètre en circuit fermé. Une autre récompense celui qui battra le record de hauteur de Wright. Le journal scientifique Nature offre 10 000 francs à celui qui volera 100 km en moins de deux heures. Jetons un voile pudique sur les propositions farfelues qui ne manquèrent pas…

À Pau, la plupart des quelques prix décernés sont assez confidentiels. Prix de 1 000 francs à l’élève qui parcourt 5 km en circuit fermé, la coupe Archdeacon, le prix Montefiore, le prix des Amendes, le prix de la Passagère…

L’intérêt de Blériot est de prouver la supériorité de ses appareils dont la popularité est née de la traversée de la Manche. Ainsi, ses aéroplanes battent-ils à Pau des records de hauteur, de distance et de vitesse. Auparavant, il détenait certains d’entre eux établis ou battus en d’autres lieux. C’est maintenant à Pau que vont être établis certains autres records qui, dans cette atmosphère de concurrence et de compétition, ne durent guère. À Pau, Legagneux bat trois fois le record de distance avec successivement 469 km en 6 heures, 515,900 km en 5 h 59 et le record d’altitude avec 3 100 mètres.

Les derniers de ces records sur appareil de cette marque reviennent à Alfred Leblanc dans le domaine de la vitesse sur les quinze et trente minutes pendant lesquelles il parcourt respectivement 26,199 et 51,424 km. On constate que, dans le quart d’heure, il est allé deux fois plus vite que Tissandier deux ans plus tôt, et que, sur la demi-heure, à 3,5 km près, il a parcouru la distance que son prédécesseur avait mis une heure à franchir. C’est dire la rapidité des progrès de l’aviation à cette époque.

Les autres écoles sur l'aérodrome Blériot

L'école Grahame-White

Claude Grahame-White est un ingénieur anglais, élève de Blériot, qui, immédiatement après l’obtention de son brevet le 4 janvier 1910, obtient l’autorisation d’ouvrir sur place une école dont il sera le moniteur. Jusqu’à la fin du mois de mai de la même année, il enseigne à des élèves britanniques. Au cours des quatre mois de l’existence de son école, il a comme élève deux dames, Misses Spencer-Kavanagh et Campbell, et MM. Boothby, Mander, Armstrong-Dresel, Fitzwilliam, Fleetwood-Wilson et Hubert.

L'école Antoinette

Avec l’autorisation de Blériot et du Comité d’Aviation, cette école ouvre en février 1910.

Son existence s’explique par le fait que certains avions Blériot sont équipés de moteurs de cette firme.

Les premiers en France à être à refroidissement par eau, ils sont dus à Léon Levavasseur qui leur donne le nom de la fille de son bailleur de fonds, Jules Gastambide. Le responsable de la Société Antoinette,

M. Béguin, réclame des hangars de 18 x 20 dont il envoie les plans.

L’un sera offert par la Ville quand ll'autre sera facturé 5 000 francs. Trois appareils sont acheminés sur l’aérodrome et il est annoncé par M. Béguin l’ouverture d’un atelier de montage pour la saison d’hiver.

Il fonde dans ce but la Compagnie aérienne du Sud-Ouest. S’ouvre alors une série de litiges que nous passons sous silence et dont nous n’avons en outre pas trouvé trace de résolution. Nous savons que l’École fonctionne dès le mois de février sous la direction de M. Brunet et que le chef pilote est Charles Wachter. Les premières mentions de son activité n’apparaissent dans la presse locale qu’au début du mois de mars. L’École fonctionne avec quatre appareils et dispose des deux hangars prévus dès le départ, jusqu’à la fermeture qui a lieu le 31 octobre 1910. Quatre pilotes y obtiendront le brevet : MM. Walter de Mumm, Ruchonnet, Verliac et Harkness.

L'Aérodrome n°3

À la fin de la saison 1909-1910, Blériot, qui ne tient pas à favoriser ses concurrents et en particulier les constructeurs d’appareils monoplans dans lesquels il voit l’avenir de l’aviation, interdit sur son Aérodrome n°2 tout autre aéroplane que les siens. Pau dispose donc à cette date de deux terrains réservés exclusivement et respectivement aux avions Wright et Blériot.

Le monde de l’aviation regrettait qu’il n’existât pas dans cette station privilégiée un aérodrome qui fût,

celui-là, ouvert à tous les appareils, et où les aéroplanes de toutes marques fussent admis à évoluer. (Aviateurs ! Passez l’hiver à Pau. Imprimerie Vignancour, Pau, sd).

En effet, d’autres constructeurs, qui ont reçu le dossier envoyé par le Comité d’Aviation, désirent venir voler en hiver à Pau. Parmi les "avionneurs" de l’époque au nombre d’une douzaine qui ouvrent ou vont ouvrir une école, tous ne demandent pas à être présents à Pau. C’est le cas des frères Henri et Maurice Farman qui s’installent respectivement à Châlons et Versailles, de Bréguet qui ouvre son école à Douai, de Sommer implanté à Douzy dans les Ardennes et à Vincennes, et de R.E.P. fonctionnant à Buc.

La municipalité offre donc un troisième aérodrome aux portes de la ville, le plus proche du centre. Installé sur l’emplacement actuel de l’École des troupes aéroportées, il se trouve à proximité du terminus de la ligne des tramways urbains. La presse paloise annonce dès le mois de juillet l’ouverture du nouvel aérodrome pour octobre suivant. Le projet est financé par la Compagnie Aérienne du Sud-Ouest.

Sur 150 hectares, il est prévu, pour des essais et l’apprentissage, d’installer une piste de 4 000 mètres disposant de deux lignes droites de 1 700 mètres (à laquelle en sera ajoutée une autre de 1 500 mètres en 1911). En effet, doivent fonctionner des écoles préparant au brevet et, comme chez Blériot, des essais d’appareils et de moteurs seront réalisés. La construction de hangars de brique en bordure de piste est décidée. Ils seront loués au mois ou à la saison pour des tarifs annoncés comme raisonnables.

Ceux de 14 x 14 pouvant abriter deux appareils de type Blériot bénéficient d’un tarif dégressif allant de 450 francs pour un mois à 850 pour deux, 1 300 pour trois, 2 000 pour six, 3 000 pour l’année.

Les hangars de 16 x 10 voient leurs prix s’échelonner de 500 à 3 500 francs pour les mêmes durées.

Le complexe doit disposer d’un atelier de réparations, d’un bureau de direction, d’un magasin offrant des accessoires de toutes marques et d’une enceinte réservée au public que l’on attend fort nombreux. L’ensemble se verra aussi doté d’un bowling et d’un restaurant décoré de fresques humoristiques dues à Ernest Gabard. Le directeur sera Henri Belin, membre du Comité d’Aviation.

Les travaux sont entrepris à partir du 3 novembre 1910. Au fur et à mesure de la mise à la disposition des hangars, des écoles ouvrent et commencent à fonctionner.

L’inauguration officielle n’a lieu que le jeudi 2 mars 1911 dans l’après-midi.

En janvier 1912, en attendant la construction de l’École militaire créée officiellement en 1911, il est procédé au montage de hangars militaires démontables de vingt mètres par vingt sur des terrains loués à la Compagnie Aérienne du Sud-Ouest par une équipe d’aérostiers du 18e Régiment d’Infanterie palois.

À la fin de l’été 1912, lors de la fermeture définitive des écoles présentes sur cet aérodrome, soixante-cinq élèves ont été accueillis durant la saison : quarante et un civils et vingt-quatre militaires. Six chefs pilotes ont officié et sept pilotes de records ont volé dans le ciel palois, dont trois d’entre eux y ont amélioré des performances : Védrines, Tabuteau et Gobé. Au cours de cette saison 1911-1912, 33 brevets ont été décernés. Nous parlerons des pilotes accidentés dans l’étude qui sera faite à propos de chacune des écoles.

L'école Morane-Saulnier

Léon Morane est d’abord pilote avant de devenir constructeur. Il obtient son brevet sur Blériot et vole d’exploits en records. Un accident l’incite à devenir constructeur, d’abord avec Borel puis avec Raymond Saulnier. En févier 1911, il loue un hangar à la Compagnie Aérienne du Sud-Ouest et installe trois appareils d’études et de records. Jusqu’à la fermeture de son École, fin mars 1912, et son transfert pour la Vidamée près de Senlis, il forme quatre élèves. Mais l’école brille surtout par la présence et les exploits des champions maison que sont Tabuteau, Védrines et Brindejonc des Moulinais.

Maurice Tabuteau est d’abord connu pour ses exploits de coureur automobile. Puis, après l’obtention de son brevet le 1er juillet 1910, il réalise la première traversée des Pyrénées (par la côte cependant) et remporte la Coupe Michelin. À partir de 1911, il pilote des appareils Morane et se rend à Pau le 22 décembre pour tenter le record des 200 kilomètres. Le 24 janvier 1912, il enlève sur Morane 50 HP Gnome les records des 200, 250 et 300 kilomètres, puis ceux des deux et trois heures.

Malgré quelques échecs, il s’adjuge aussi les records des quinze et trente minutes, de l’heure et des deux heures, des 200 et 250 kilomètres. Enfin, dernier exploit réalisé ayant Pau pour base de départ, le voyage pour Paris du 11 mars 1912 avec escale à Poitiers après 420 kilomètres et arrivée à Villacoublay à 17 heures 25 après 5 h 12 de vol effectif qui battait le record de Védrines établi en sens inverse.

Cependant, on peut affirmer que le champion Morane qui a laissé le plus fort souvenir est Jules Védrines.

Il obtient son brevet sur Blériot le 7 décembre 1910 et accumule les exploits et les défis, remportant la course Paris-Madrid, les Coupes Michelin et Gordon-Bennett en 1911. L’exploit qui devait surtout marquer les esprits est son atterrissage sur le toit des Galeries Lafayette à Paris en janvier 1919, plus que ses missions durant la Première Guerre mondiale qui l’amènent à déposer et à reprendre des agents de renseignement derrière les lignes allemandes.

Il part de Villacoublay le samedi 22 avril et, après des ennuis et de pannes, il gagne Pau le lundi 24 à 6 h 55. Nous le retrouverons à propos de l’École Deperdussin.

Le dernier des champions Morane voués aux essais et aux records est Marcel Brindejonc des Moulinais. Mais à Pau il ne connait que des échecs dans ses tentatives de record d’altitude. C’est donc ailleurs qu’il accomplira ses exploits en tant que civil, notamment le circuit des capitales européennes, puis sous l’uniforme à partir d’octobre 1913.

L’École Morane reçoit aussi l’un des premiers aviateurs brevetés (N°21), Émile Aubrun, qui détient le brevet argentin N°1 car c’est dans ce pays qu’il établit tous les records au cours de l’année 1910. Il est par la suite lauréat de nombreux prix avant de voler pour les firmes Deperdussin puis Morane en juin 1911 (il retourne chez Deperdussin en janvier 1912).

L’un de ses plus grands titres de gloire est d’avoir été le premier aviateur à effectuer un vol de nuit au début de l’année 1910.

L'école Deperdussin

Créée par Armand Deperdussin, la Société pour les appareils Deperdussin (SPAD) a la réputation de produire des appareils rapides et innovants dus au talent de l’ingénieur Béchereau. Pascal, Rivollier et le baron de Francq, après avoir passé leur brevet à l’École Blériot lors de la saison 1910-1911, passent chez Deperdussin et fondent une société pour exploiter ensemble une école à Étampes. Confrontés comme les autres au problème des vols hivernaux, ils viennent à Pau en novembre 1911 et louent cinq hangars. Ils utilisent dix appareils pour leurs écoles civile et militaire.

La première est dirigée conjointement par le baron de Francq et Rivollier. Au départ, vingt-trois élèves sont présents. Les suivants disposent de quatorze appareils en janvier 1912 (dont un monoplan biplace à double commande appelé tandem). En avril de la même année, l’École a breveté entre trente et trente-cinq élèves et trois autres sont sur le point de l’être.

L’école militaire accueille au départ cinq officiers et quatre sous-officiers. Ils sont sous l’autorité de Guillaume Busson, chef pilote. Ils reçoivent un enseignement rationnel dispensé par un ancien mécanicien, Alexandre Borie. En avril 1912, six officiers et deux sous-officiers ont obtenu leur brevet.

L’École accueille des pilotes d’essais et de records comme les autres constructeurs présents sur l’Aérodrome n° 3. Ici, ce sont successivement Védrines, le Russe Agababa, Lecomte et le franco-péruvien Juan Biélovucic.

Le samedi 13 janvier 1912, Védrines bat tous les records de vitesse sur les distances de 5 à 150 kilomètres et sur l’heure. Durant ce temps, il a parcouru 142,430 kilomètres. Puis, désirant faire mieux encore, le jeudi 12 février 1912, il bat les records des trente minutes et de l’heure, des 100, 150 et 200 kilomètres. Enfin, le 1er mars, il établit de nouveaux records sur ce temps et ces distances auxquels il ajoute ceux des 100 et 150 kilomètres en ayant la vitesse maximale de 166,84 km/h.

Sur une trentaine d’élèves passés par l’école, quinze obtiennent leur brevet, et les records battus à Pau sur les avions de la marque le sont par Jules Védrines. Les activités de l’école cessent avec la fermeture de l’Aérodrome n° 3 à la fin du mois d’avril 1912.

L'école Nieuport

Charles, Niéport de son vrai nom, vient à Pau le 10 décembre 1911 pour installer deux écoles de pilotage, civile et militaire. La firme vient de remporter le concours militaire avec le pilote américain Weymann et dispose donc de commandes de l’Armée. La compagnie s’installe sur le domaine de Sers dans le hangar du dirigeable Ville de Pau loué à la Société Astra, ce qui nécessite d’ouvrir un passage qui débouche sur la route de Bordeaux à Pau pour, l’ayant traversée, entrer sur l’Aérodrome n° 3.

L’École dispose au départ de six appareils dont le nombre passera à quatorze puis à dix-huit. En décembre 1911, elle accueille quinze élèves civils dont une femme et dix militaires (cinq officiers dont deux brevetés sur d’autres types d’appareils et cinq sous-officiers). Parmi les civils, neuf brevets sont décernés. Les élèves sont surtout étrangers et notamment italiens car leur armée, à la suite du concours militaire de Reims, a commandé des appareils de la marque. En mars 1912, à la veille de sa fermeture et du départ des appareils pour Mourmelon par train spécial, on compte quinze civils et dix militaires.

L’École militaire est dirigée par M. Amann quand l’École civile voit à sa tête Léon Gobé à partir du samedi 16 décembre 1911. Le docteur Espanet lui succède avant d’aller prendre la direction de l’école de Villacoublay. Les activités de l’École jusqu’à sa fermeture fin avril 1912 ne se distinguent pas de celles de ses concurrentes. Elles sont faites de vols d’entraînement et d’essais, d’incidents et de succès. Nous retiendrons pour l’anecdote que, le 11 mars 1912, le lieutenant de Montjou est venu en avion sur le terrain de golf de Billère pour prendre le thé au club-house. Dans un tout autre domaine, le lieutenant Robert Ducourneau est le premier aviateur à trouver la mort à Pau, le vendredi 23 février 1912, sur un prototype d’avion militaire, à la suite d’une rupture d’hélice. Celle-ci, s’étant détachée, sectionne un hauban, ce qui provoque la dislocation de l’appareil : une aile se détache, puis l’autre se désolidarise à son tour du fuselage. Le pilote est éjecté et l’on retrouve son corps dans les marais, à 200 mètres du fuselage piqué en terre. L’enquête conclut à une mauvaise conception et à une défectueuse construction de l’hélice dont l’éclatement en l’air a provoqué la chute de l’appareil (Le Patriote des Pyrénées du 27 février). Ce décès jette la consternation à la fois sur les aérodromes, qui ferment le lendemain en signe de deuil, et en ville où tout ce qui touche à l’aviation intéresse encore vivement. Ses obsèques doivent avoir lieu à Hagetmau, mais un office est célébré à l’hôpital. Un immense cortège de Palois et de personnalités s’ébranle de l’hospice pour gagner le terminus du tramway urbain de la route de Bordeaux où des discours à sa mémoire sont prononcés. Puis, après la dislocation, a lieu le départ pour les Landes.

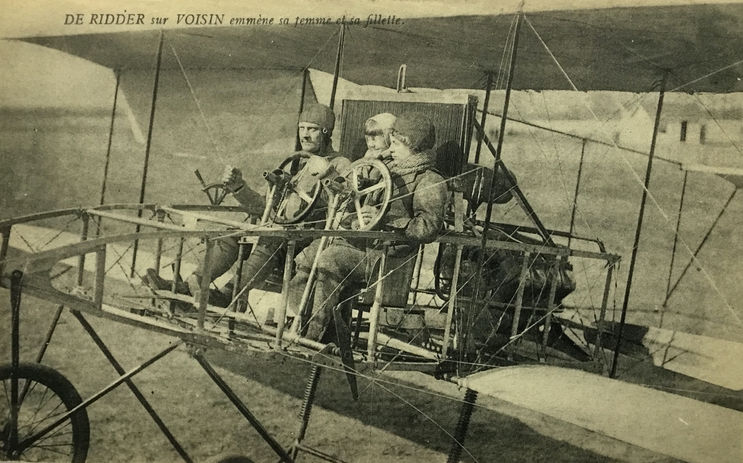

L'école Voisin

Dès 1898, Gabriel Voisin est un précurseur des plus lourds que l’air. Avec son frère Charles, ils ouvrent la première usine d’aviation au monde à Billancourt en association avec Louis Blériot dont ils se séparent en 1906 pour des divergences en matière de conception aéronautiques. À la demande des clients, ils construisent des appareils vendus et marqués au nom de leur pilote, notamment pour Delagrange et Farman qui sera le premier en France à boucler un kilomètre en circuit fermé le 13 janvier 1908.

L’aéroplane Voisin se présente comme un biplan cellulaire d’une longueur de 10,50 mètres et d’une envergure de 10 mètres. Il est mû par un moteur Antoinette de 6 cylindres d’une puissance de 50 chevaux placé dans le dos du pilote qu’il peut écraser en cas d’accident. Son châssis en acier est doté de deux roues orientables équipées de pneumatiques. Un volant d’automobile est utilisé pour la manœuvre des gouvernails de profondeur et de direction.

Entre 1907 et 1918, les usines Voisin produisent plus de 100 000 appareils. Leur publicité à l’étranger est assurée par des pilotes maison qui font des démonstrations et soulèvent enthousiasme et vocations.

Parmi eux, Brégi qui vole à Pau en démonstration le 24 décembre 1910, puis se fait remarquer le 7 janvier 1911 en survolant un rendez-vous de chasse au renard rassemblé sur les allées de Morlaàs, puis en allant déjeuner en aéroplane villa Nirvana à Gelos. L’École semble avoir été ouverte le 14 février pour les trois derniers mois de la saison. Lors de la réouverture, le 8 octobre, avec de Ridder comme chef pilote, elle dispose de deux hangars, militaire et civil, de trois avions école et d’un appareil biplace. À la fermeture de l’École qui dispose alors de quatre appareils, aucun des apprentis pilotes n’a défrayé la chronique, sinon un dénommé Bergerot, un ancien mécanicien, qu’un remous projette dans un taillis lors d’un atterrissage, le 5 novembre 1911, détruisant son appareil mais laissant l’aviateur indemne. Aucun record n’a été battu par les pilotes maison qui n’ont marqué les journalistes que par quelques fantaisies. Par exemple, l’atterrissage du Belge de Ridder sur la Haute-Plante, place de Verdun actuelle, le 14 octobre 1911. Il est instructeur de l’École Voisin de Mourmelon jusqu’à son transfert à Pau. Par la suite, en mars 1912, il atterrit sur la pelouse du golf de Billère, tout comme l’a fait le lieutenant de Montjou sur avion Nieuport.

Et maintenant ?

On ne peut que le constater, les écoles d’aviation paloises ont en général une faible espérance de vie, malgré les avantages en matière de météorologie offerts par la région et qui expliquent leur installation en ces lieux.

L’école américaine de Wright, ouverte en janvier 1909 (le premier vol a lieu le 3 février et la première leçon est donnée le lendemain) forme ses élèves durant deux petits mois, le dernier vol de Wilbur en compagnie du capitaine Lucas-Girardville étant effectué le 20 mars. Si sa fermeture officielle date du 16 mars 1910, son activité entre temps est quasiment nulle. Les écoles accueillies par Blériot sur son Aérodrome n° 2, Grahame-White et Antoinette, n’ont fonctionné que quelques mois, même pas une saison hivernale complète qui d’ordinaire s’étend d’octobre à avril : de janvier à avril 1910 pour la première, de février à octobre pour la seconde. Quant aux écoles de la Compagnie Aérienne installées sur l’Aérodrome n° 3, elles n’ont fonctionné qu’une saison. Complète pour Deperdussin, d’octobre 1911 à avril 1912, un peu écourtée pour Morane et Nieuport (décembre à avril) et tronquée pour Voisin qui ouvre de février à avril 1912.

Finalement, en 1913, la seule activité aéronautique civile est à mettre au crédit de Blériot dont les appareils volent jusqu’en avril, la résiliation de ses engagements prenant effet à l’orée de la saison suivante, à l’issue de ses trois ans de contrat.

Les raisons de ces fermetures sont facilement identifiables. Les renoncements s’expliquent d’abord par les progrès de l’aviation et surtout des moteurs dont la puissance accrue permet de plus en plus de s’affranchir des conditions atmosphériques qui jusque-là dictaient leur loi. Ensuite, il faut compter sur la raréfaction du nombre d’élèves civils car la mode change et l’attrait d’un sport nouveau, dangereux et réservé à un petit nombre de privilégiés s’estompe. En outre, l’augmentation du nombre de pilotes professionnels quand les meetings rémunérateurs en France se font plus rares, ferme des portes aux ambitieux tentés par une carrière qui offre de moins en moins de débouchés et perd de ses attraits en terme de notoriété. Seuls les meilleurs attirent des spectateurs : il n’y a plus de place pour tout le monde. Enfin, en raison de la possibilité de s’affranchir en grande partie des conditions climatiques, il n’apparaît plus nécessaire d’engager des dépenses considérables d’emballage et de transport pour envoyer des appareils éloignés des lieux de production que l’on a voulu jouxtant un aérodrome pour éviter les frais de transport des appareils à essayer et à livrer. Les constructeurs regagnent donc la région parisienne où sont implantées leurs usines et où les aérodromes ne manquent pas. Citons les plus connus : Issy-les-Moulineaux, Port-Aviation à Juvisy, Villacoublay, Buc et Satory près de Versailles.

Au moment de l’ouverture d’une nouvelle saison hivernale, rien ne va changer dans le ciel palois : ne volent plus que les militaires qui font fi des saisons et des intempéries puisqu’ils restent là toute l’année. Depuis l’ouverture officielle de l’École sur ses nouveaux terrains, en octobre 1911, et jusqu’à la déclaration de guerre en août 1914, ils seront les seuls à voler et continueront à le faire (après une brève interruption) de novembre 1914 à l’année 1919.