Sur le plan national.

Un peu d'histoire

Les montgolfières

Les premiers à faire s’envoler un aérostat à air chaud – un « plus léger que l’air » – furent les frères Étienne et Joseph Montgolfier. Selon les sources, ce vol a été réalisé en public à Annonay le 4 ou le 5 juin 1783.

L’aérostat qui s’envole ce jour-là est formé d’une enveloppe de toile d’emballage doublée de papier de 20 m de diamètre et contenant 20 m3. Elle est gonflée par la combustion de 10 livres de paille mouillée et de laine hachée brûlant dans un réchaud de fil de fer. L’engin s’élève d’environ 500 m en dix minutes puis redescend car la fumée et l’air chaud se refroidissant, l’ensemble redevient relativement plus lourd.

D’autres essais débouchent sur le premier voyage aérien de l’histoire réalisé le 21 novembre 1783 par Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes qui, partis des jardins du château de la Muette prêtés par le Dauphin, atterrissent sur la Butte aux Cailles.

Les ballons libres

Les premiers emplois des aéronefs utilisant l’hydrogène se font à des fins militaires. D’abord avec des ballons captifs utilisés pour l’observation des mouvements de l’ennemi à partir de 1793, puis comme ballons libres pour faire parvenir des dépêches lors du siège de Condé. Mais ce type d’aéronef n’étant pas dirigeable dépend pour sa direction du sens du vent. En cette occasion, le ballon se retrouve dans le camp ennemi.

Ces appareils seront par la suite utilisés lors de la bataille de Fleurus et du siège de Maubeuge.

Outre leur emploi par les militaires, les ballons gonflés à l’hydrogène ou au gaz d’éclairage étaient utilisés lors d’ascensions scientifiques destinées à étudier l’atmosphère. Parmi les aéronautes scientifiques les plus connus, citons Sivel, Crocé-Spinelli et Gaston Tissandier qui atteignirent 7 300 m d’altitude, ainsi que le frère de ce dernier, Albert.

Le siège de Paris par la Prusse en 1870-71 fut l’occasion d’utiliser les vieux ballons disponibles pour tenter de briser l’encerclement, lorsque le vent était favorable, essentiellement pour tenter de faire passer des dépêches gouvernementales et quelques lettres de particuliers.

La première tentative eut lieu avec Duruof (que l’on retrouvera à Pau) le 23 septembre 1870. À partir de la place Saint-Pierre de Montmartre, il décolla sur son vieux Neptune pour atterrir près d’Évreux : la poste aérienne venait d’être créée.

D’autres démontrèrent la nécessité de disposer d’un matériel plus performant. Aussi la fabrication de ballons de 2 000 m3 fut-elle organisée. Le vol le plus célèbre fut celui que fit le ministre de l’Intérieur, Gambetta, pour gagner la province et organiser la résistance.

Toujours de Montmartre, le 7 octobre à 14 heures, il s’envola avec Spuller sur l’Armand Barbès et gagna Tours d’où il prévint de son arrivée par pigeon voyageur.

Les ballons dirigeables

Cependant, dès le départ, les aéronautes désiraient pouvoir diriger leurs évolutions et ne plus être livrés aux caprices du vent. C’est pour cela que l’on vit naître des engins munis de rames ou de voiles. Il fallut se rendre à l’évidence, la force humaine était dérisoire et ne permettait pas de se déplacer dans l’air. Ni les roues, ni les hélices, ni les gouvernails mis au point ne pouvaient être mus efficacement par l’homme.

Le 25 septembre 1852, un ballon dirigeable en forme de navire s’éleva dans le ciel de Paris muni d’un gouvernail en forme de voile et d’une hélice. Il décolla de l’hippodrome par vent assez vif et réussit des

« manœuvres de déviation latérale et de mouvement circulaire ».

Il atteignit la hauteur de 1 800 m, descendit à Élancourt et rejoignit Paris. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous ne pouvons passer sous silence l’existence du premier dirigeable à moteur électrique de Gaston et Albert Tissandier utilisant l’accumulateur électrique de Gaston Planté.

Les montgolfières à Pau

Madame Lartet (juillet 1844)

Dans la première moitié du XIXe siècle, le couple Lartet est célèbre en France pour ses vols en montgolfière. Mari et femme en ont effectué une bonne centaine conjointement. La venue en ville de Mme Lartet nous est annoncée par Le Mémorial du mardi 2 juillet, sans préciser qu’elle est accompagnée de son mari

– qui ne volera pas à Pau – . La première ascension est réalisée le jeudi 11 vers 19 h à partir de la cour du Collège (lycée Louis-Barthou actuel) en présence d’une foule immense amassée aux endroits d’où l’on peut suivre le ballon des yeux.

L’aéronef est poussé vers Bizanos et, comme la force ascensionnelle est insuffisante, il accroche les toits qui déchirent son enveloppe. Il chute dans un pré du quartier délimité par les rues actuelles Émile-Ginot et de Bizanos. L’aéronaute est récupérée saine et sauve et ramenée à Pau.

Un second vol a lieu le dimanche 14 à partir du parc Beaumont à 19h. Le spectacle est alors payant, mais beaucoup de Palois ont choisi des emplacements gratuits. L’aéronef plane à une grande hauteur au-dessus du Bois-Louis, passe sur le Gave au niveau du haras de Gelos. Puis, craignant une chute brutale,

Mme Lartet jette l’ancre et se retrouve dans le Gave, de l’eau jusqu’à la ceinture. Elle est ramenée au sec par un pêcheur de Gelos.

Un dernier vol est réalisé le dimanche au départ de la place Henri-IV (Gramont actuelle) devant 8 à 10 000 personnes. Le vent pousse le ballon vers le château mais, comme cette fois encore il n’a pas été suffisamment gonflé au départ, il manque de force ascensionnelle. Par crainte de tomber à nouveau dans le Gave, Mme Lartet jette l’ancre qui s’accroche à un arbre de haute futaie. Heureusement, des soldats du 25ème de Ligne s’élancent à son secours. Au bout de trois quarts d’heure d’efforts, la passagère est descendue sur les épaules du jeune Lambert, domestique de madame Worms de Romilly.

Les sauveteurs seront récompensés.

Quarante-cinq minutes de sauvetage périlleux pour trois minutes de vol…

M. et Mme Goudesone (janvier 1876)

Il faut attendre le mois de janvier 1876 pour voir s’élever dans le ciel de Pau une autre montgolfière.

C’est celle de monsieur et madame Goudesone-Busseuil baptisée Le Mistral.

L’aéronef effectue une première ascension devant une foule considérable le dimanche 2. M. Goudesone décolle de la Haute-Plante et, après un bref survol de la place durant une vingtaine de minutes en direction de l’est, il est ramené dans les arbres qui longent la rue Bayard. Comme le pilote reste accroché dans les branches, quelque Palois compatissants grimpent à son secours pour le faire descendre de sa position critique avant que le ballon ne soit difficilement récupéré.

Le dimanche 9, c’est madame qui est dans la nacelle devant des Palois rassemblés en nombre. Emportée vers le sud, elle fait une descente plutôt rapide qui la ramène sur une saligue entre le ruisseau du Soust et le Gave. Comme madame Lartet, elle se retrouve dans l’eau et peut être secourue et regagner la rive.

Dans un curieux manque de précisions, un vol de deux montgolfières, le Grand Orient et le Ville de Paris, est annoncé pour le dimanche suivant à partir de la Haute-Plante.

De manière incompréhensible compte tenu de l’intérêt de la population pour ces événements, aucune information ne nous est donnée par la presse locale, ni sur le nom des aéronautes, ni sur ces vols.

On peut noter que pratiquement toutes ces ascensions se sont terminées par des incidents, dans les arbres ou le Gave. Ils s’expliquent par l’impossibilité de décider de son point de chute et du parcours dicté par le vent. Il faut attendre les ballons sphériques pour choisir un tant soi peu son lieu d’atterrissage, mais toujours sur le chemin choisi par Éole…

Les ballons libres

Ces ballons sphériques dont l’enveloppe de coton, de soie ou de tissu caoutchouté, ont un volume allant de 100 à 3 000 m3. L’enveloppe est enserrée dans un filet de 16 suspentes retenant par un cercle une nacelle qui lui est suspendue à l’aide de 8 cordes. Ils sont munis d’une ancre et d’un guide-rope – une corde de chanvre longue de 100 à 200 m – destinée à les ralentir ou à s’assurer la nuit de leur distance par rapport au sol. Des sacs de lest de 18 kg de sable tamisé sont emportés pour reprendre de la hauteur en les vidant lorsque le ballon a perdu de l’altitude. Ils sont gonflés au gaz de ville dans l’usine de Bizanos ou à l’hydrogène sur leur lieu de décollage. Une soupape permet d’atterrir en le dégonflant.

Duruof

Le premier aérostat de ce type ayant volé à Pau, le Torino, est « piloté » par Duruof – anagramme de Dufour - dont il a été question lors du siège de Paris de 1870. Son premier décollage a lieu à partir de la Haute-Plante le dimanche 31 janvier 1874 vers 16 heures trente devant un public payant clairsemé.

Il atterrit à la soupape à Gelos au bout d’environ 4 km de vol.

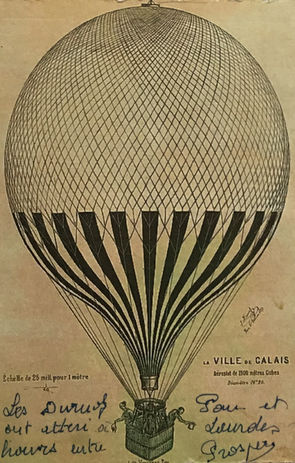

Le 7 février, le Ville de Calais, un aéronef de 28 m de haut, de 14 m de diamètre et de 1 500 m3 décolle de la Haute-Plante à 15h25 avec son épouse et 3 passagers payants. Il traverse la ville et se retrouve à 2 200 m dans une température de 5°C car il a traversé un nuage de neige. Puis, après avoir jeté du lest car la neige alourdit le ballon, il monte à 2 800 m au-dessus de la plaine de Nay. Duruof décide alors d’atterrir paisiblement après être passé au-dessus du bois de Bénéjacq pour se poser sur la lande d’Hours.

Le voyage a duré 1h36 pour un parcours de 36 km. Une troisième ascension est réalisée le lendemain dans le brouillard et les nuages, sans que la presse nous donne le moindre renseignement sur ce vol. Pas plus qu’il ne sera fait mention d’une ascension rapportée par L’Illustration du 27 février. Avec son épouse, Duruof décolle de la Haute-Plante, plane environ trois-quarts d’heure au-dessus de la vallée du Gave et, après deux heures de voyage, il atterrit vers Hours, à 28 km de Pau.

Enfin, sa dernière ascension dont nous avons connaissance est réalisée le 4 mars avec des passagers de la colonie étrangère dont on ne connaît ni le nom ni le nombre ! Partis de l’usine à gaz de Bizanos, ils survolent les coteaux de Jurançon puis sont emportés à Maumusson, dans le Gers.

Blanchard

Sa venue à Pau est brièvement signalée par L’Indépendant du 29 janvier 1877. Sur son ballon Le Ville de Bordeaux, le 11 février, l’envol s’effectue à partir de la Haute-Plante avec une seule autre personne à 4h30. Par manque de force ascensionnelle, l’aérostat se pose rue du Lycée.

Godard

C'est l’un des plus célèbres aéronautes de l’époque qui donne des spectacles dans le monde : Etats-Unis, Canada, Cuba…. Il vient à Pau le 10 janvier 1880. À notre grand étonnement, il semble que l’intérêt de la presse pour l’aérostation ait quasiment disparu, ou que des choix éditoriaux qui nous échappent aient fait négliger des événements pourtant exceptionnels à l’époque, surtout concernant une telle célébrité mondiale...

Godard revient pourtant de janvier à mars 1883 et, surprise, il en est alors fait largement part !

Sur son ballon baptisé Nouveau Monde, il vole le 31 janvier, le dimanche 4 février au départ du parc Beaumont pour atterrir vers Orthez. Le 7 février, au départ de l’usine à Gaz de Bizanos avec 3 passagers pour atterrir du côté de Lembeye après avoir longuement plané sur la ville. Le 11 février, départ de la place Royale, devant une foule payante, avec 3 passagers. Entraîné vers le sud-est, il prend ensuite la direction du nord pour atterrir à Lespourcy. D’autres sorties payantes dont nous n’avons aucun compte rendu sont organisées. Il est en outre fait état d’une ascension de nuit le samedi 24 février à partir de la place Royale avec 3 passagers. Après être passés au-dessus du Bois de Pau, ils retrouvent le sol sur le champ de tir où ils sont recueillis. Un autre vol aurait eu lieu le 27 février en compagnie de 3 passagers. Après avoir survolé Saint-Faust, Arbus et Artiguelouve, ils terminent leur périple dans une prairie près de Monein. Le lundi 5 mars ont lieu les derniers vols de Godard sur Le Nouveau Monde et de Fourcade sur Le Cosmopolite.

D'autres ballons

Le 31 mai 1905, l’Automobile-club palois crée une section aérostatique à l’occasion de la Coupe aérostatique de la traversée des Pyrénées dont nous parlerons. Il est aidé de Paul Tissandier qui possède une maison à Jurançon et a ainsi pu apprécier le climat et l’aérologie de la région. Etant l’un des fondateurs de l’Aéro-club de France et s’appuyant sur les capacités mondaines et sportives de Pau,

il fait venir des membres éminents de l’ACF comme les comtes Henry de La Vaulx et de

Castillon de Saint-Victor. Grand amateur d’excursions dans les Pyrénées et de chasse à l’isard, il fait la connaissance, par l’intermédiaire de leur guide commun : Saint-Martin, d’Henri Sallenave qui jouera un rôle essentiel dans la venue de Wright et l’installation des écoles d’aviation à Pau.

Le 10 décembre 1908 est fondé l’Aéro-club du Béarn à l’initiative du Comité des fêtes afin d’encourager la locomotion aérienne sous toutes ses formes. Son président est Paul Tissandier et les membres des aéronautes de talent aux larges moyens financiers. C’est que, si le montant de la cotisation (10 francs) ne semble pas prohibitif – deux journées de travail d’un ouvrier cependant – le prix d’un aérostat n’est, lui, pas dans les moyens du premier venu. Aux alentours de 1905, un ballon de 1 500 m3 coûte entre 5 400 et 9 600 francs selon le matériau avec lequel est confectionnée son enveloppe : coton ou soie. Le coût pour chaque ascension comprend le gonflage au gaz ou à l’hydrogène – 0,20 à 0,30 le m3 pour le gaz, 0,05 pour l’hydrogène – le transport par voie terrestre ou ferroviaire. Comme les 207 membres du club ne sont pas propriétaires d’un aérostat, l’Aéro-club du Béarn achète le ballon Icare au marquis de Kergariou afin d’organiser des sorties.

Paul Tissandier vole de nombreuses fois sur les ballons Ludion et Icare à partir de 1905.

Sa dernière ascension identifiée date d’avril 1909 en compagnie de 5 autres personnes.

Un autre aéronaute prestigieux est le conte Castillon de Saint-Victor, l’un des fondateurs de l’Aéro-club de France, qui détient avec le comte de La Vaulx le premier record de distance.

Venu en ami de Tissandier, il est de tous les événements aérostatiques de la cité.

C’est pourtant le marquis de Kergariou qui est le plus souvent nommé dans la presse paloise, notamment lors des deuxièmes fêtes aérostatiques paloises de 1907, puis à 3 reprises sur des ballons différents : l’Oubli et l’Icare en 1909.

À la demande du colonel Hirschauer, directeur du dépôt de matériel aéronautique, des ascensions sont organisées pour les officiers aviateurs envoyés se former à l’école d’aviation Blériot de Pau.

Des vols sur le Béarn sont mises sur pied, notamment celui du 12 janvier 1911 qui mènera deux élèves pilotes, les lieutenants Tricornot de Rose et Princeteau, vers Tarbes puis Mont-de-Marsan.

Le discret et actif Henri Sallenave est souvent présent dans les communiqués comme pilote ou passager de nombreuses ascensions dont l’une doit être contée. Le 28 juillet 1909, il erre de Gan à Lasseube pour revenir à Pontacq, passer au-dessus du lac de Lourdes, Saint-Pé-de-Bigorre et Saint-Vincent où ses passagers demandent à descendre. Il les remplace par un lest de pierres et reprend sa route. Entraîné vers Arudy, Nay puis Assat, il descend à la soupape dans une prairie qui va lui coûter cher.

En effet, le propriétaire lui réclame 30 francs pour les quelques brins d’herbe écrasés, deux ares affirme un journaliste… Il participe aussi à deux tentatives de traverser les Pyrénées, en mai 1909 et 1910 qui se soldent par des échecs.

Louis Blériot passe son brevet d’aéronaute le 14 février 1911 sur le Cythère et atterrit à Monein où il est rejoint par Alfred Leblanc, chef pilote à l’école d’aviation Blériot, qui repart avec lui.

La Coupe aérostatique de la traversée des Pyrénées

Au mois de mai 1905, l’Automobile-Club Béarnais obtient l’autorisation d’accueillir la Coupe des Pyrénées les 26 et 27 août et décide de créer une Section aérostatique. Celle-ci est présidée par le comte Serguiewsky et placée sous la présidence d’honneur d’Henry Deutsch de la Meurthe, dirigeant l’Aéro-club de France et connu pour sa générosité en faveur de l’aéronautique.

Il s’agit de traverser la chaîne des Pyrénées en ballon libre. Le trophée offert est un objet d’art d’une valeur de 5 000 francs sculpté par Ducuing et fondu par Barbedienne.

Le challenge intéresse certains aéronautes expérimentés et, parmi eux, viennent sur place le comte de La Vaulx et Paul Tissandier pour se rendre compte des possibilités offertes. Ils se renseignent auprès de l’observatoire du Pic du Midi qui leur apprend qu’un léger vent du nord souffle régulièrement en hiver.

Cette direction permettant de franchir les Pyrénées, ils tenteront de s’approprier la Coupe.

Mais, à cette époque, à Pau, rien ne permet de gonfler les ballons au gaz alors que Tarbes dispose des installations indispensables et, à partir de cette ville, les Pyrénées peuvent être franchies. Il y va de la réputation de « Pau Ville des Sports ». Aussi, le président de l’ACB, le Dr Speakman, alerte-t-il Deutsch de la Meurthe qui ordonne que le directeur de la compagnie du gaz établisse une prise et une canalisation spéciales aux frais de la Cie pour que satisfaction fût donnée aux propagateurs du seul sport qui manquait au blason de la ville de Pau. (Le Patriote es Pyrénées des 1er et 2 juin 1905).

Ainsi est-il fait et Pau peut accueillir les tentatives qui ne sauraient se faire attendre.

Paul Tissandier arrive à Pau en janvier 1906 avec son ballon Sylphe de 1 600 m3 qu’il gonfle à Bizanos, tout comme le comte d’Oultrement qui monte un ballon du même volume nommé Belgique. Puis vient se joindre à cette mince liste d’engagés le comte de La Vaulx, grand habitué des concours. Mais ils vont se faire surprendre par un jeune Espagnol qui s’est déjà distingué par de remarquables performances :

Jesùs Fernandez Duro.

Duro arrive le 20 janvier dans le silence des médias. Il est, le matin très tôt, à l’affût de vents favorables.

Il laisse la consigne de gonfler son ballon El Cierzo à 6 heures si les nuages sont poussés vers le sud.

Le gonflage du ballon prenant 6 heures, il peut être alors en mesure de décoller vers midi, ce qui lui laisse le loisir de traverser la chaîne en plein jour. Mais en raison d’un retard de la mise en route de l’opération, il part dans la précipitation peu après 3 heures en oubliant son éclairage pour la nuit qu’il va rencontrer en traversant la chaîne. Il sera obligé d’allumer un cigare pour consulter ses appareils, avec toutes les précautions d’usage toutefois pour ne pas faire exploser son aéronef. Aussi vole-t-il trop bas et son guide-rope de 80 m touche-t-il le sol et se coince-t-il, précipitant la nacelle au sol. Par chance, une rafale le délivre. Frigorifié par une température qui descend jusqu’à moins 18 degrés, il ne peut se nourrir ni s’abreuver car tout a gelé, même le sable du lest qu’il est obligé de découper pour pouvoir effectuer des lâchés dosés. Dans l’obscurité, pour connaître sa distance par rapport au sol, il sonne de la corne et mesure le temps que met l’écho pour lui parvenir. Alors, connaissant la vitesse du son, il peut calculer sa hauteur par rapport au sol car l’altitude donnée par ses appareils se réfère au niveau de la mer et non à celui de la région dans laquelle il évolue. Il descend par peur de se retrouver au Maroc en état de guerre et s’enquiert auprès d’autochtones de la proximité d’une gare avant d’envisager un atterrissage. Comme on lui en indique une à proximité en lui proposant de l’y accompagner en chariot avec son ballon, il se pose.

Un télégramme adressé au président de l’ACB le 24 janvier informe les Palois de la réussite de l’expédition : Atterri ce matin 6 heures trente, environ Guadix, province de Grenade. Duro. L’aéronaute avait ainsi parcouru plus de 700 km en 14 heures après avoir atterri à 50 km à peine de la Méditerranée. Le ballon serait passé au-dessus du Pic du Midi d’Ossau à une hauteur de 4 000 m, il aurait rencontré la neige, subi des températures de moins 18 degrés et aurait survolé Madrid à 2 heures.

À son retour à Pau le samedi 27, il est accueilli en héros. Mais, ayant mis la barre si haut que personne

ne se sent capable de battre ce record de distance, la Coupe lui était définitivement acquise par un forfait général.

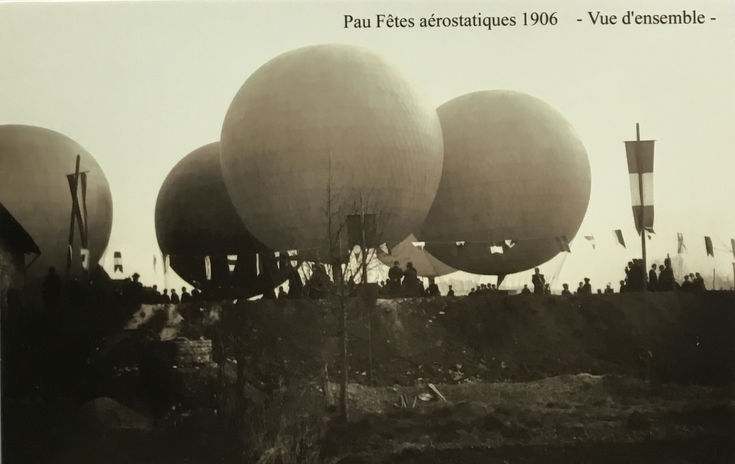

Les fêtes aérostatiques 1906 - 1907 - 1909

En janvier 1906, l’Automobile-club Béarnais, qui a décidé d’organiser des fêtes aérostatiques, obtient du Conseil municipal une subvention de 3 000 francs. Il prévoit pour le mardi 30 janvier trois activités qui doivent avoir un grand succès populaire :

- un rallye-ballon qui consistera à faire poursuivre un « ballon-bête » par les autres concurrents,

- un rallye automobile dont l’objectif est d’atteindre le point d’atterrissage du « ballon-bête »,

- une course de cartes postales réservée aux dames : Chaque dame qui viendra assister au rallye-ballon recevra deux ballonnets, elle lâchera le tout le confiant au gré des vents. La carte qui, ayant été trouvée et mise à la poste au lieu de son atterrissage par une main complaisante (à ce d’ailleurs conviée par une mention imprimée sur la carte même) parviendra la première à M. le Président de l’AC Béarnais aura la victoire. Des objets d’art, là aussi, seront la palme des concurrentes. (Le Patriote du 25 janvier).

Il est inscrit sur les cartes remises aux visiteuses qui en font la demande : Le Comité de l’ACB prie la personne qui trouvera cette carte de bien vouloir la jeter dans la boîte aux lettres la plus rapprochée du lieu de la trouvaille.

Les premiers engagés sont Paul Tissandier sur l’Éilati de 530 m3, les comtes d’Oultremont sur le Simoun (600 m3) et de Castillon de Saint-Victor sur Le Fol (600 m3), le vicomte de Lirac sur Lanturlu (530 m3) et l’aéronaute aviateur René Gasnier sur Fleur de Lys (530 m3).

Le départ du rallye-ballon est donné de l’usine à gaz de Bizanos où sont gonflés les aéronefs à 15h.

Par tirage au sort, Paul Tissandier pilotera le « ballon-bête ». Quant au départ du rallye automobile, il sera donné après l’envol du dernier aérostat. L’atterrissage aura lieu une heure et demie après, de façon à ce que le Rallye Automobile soit terminé pour que les concurrents aient le temps d’arriver à Pau entre 6 heures et 7 heures du soir. (Le Patriote du 30 janvier).

Au jour dit, le boulevard des Pyrénées est envahi dès 13h30, tout comme la parc Beaumont à partir duquel on peut assister à la fin du gonflage des ballons.

Dans un premier temps, les ballons prennent la direction est puis, à l’altitude de 260 m, ils sont poussés vers le sud-ouest, en direction de Haut-de-Gan, ce qui rend plus facile la tâche des suiveurs en automobiles. Celles-ci, au nombre d’une douzaine, essaient de suivre les astronefs qui n’ont pas à se soucier d’emprunter une voie carrossable : la tâche n’est pas facile, elle requiert attention, sang-froid et capacité d’anticipation.

La durée du vol donnée de 1h30 laisse peu de choix quant au lieu d’atterrissage qui dépend de la direction et de la force du vent. Tissandier touche le sol à une trentaine de kilomètres du point de départ, à Lasseube. Parmi les poursuivants qui doivent atterrir le plus près possible du ballon, une sorte de cochonnet pour une pétanque géante, le premier à toucher le sol ne sera pas le vainqueur.

En effet, Lanturlu n’approche l’Eilati qu’à 500 m. Le gagnant est le Simoun du comte d’Oultrement qui se pose plus près. René Gasnier est troisième et le comte de Saint-Victor, qui a semble-t-il manqué son atterrissage puisqu’il s’est posé à 2 km du but, est quatrième. Au palmarès du rallye automobile, les Bordelais se taillent la part du lion avec trois chauffeurs dans les quatre premiers.

Les cartes postales envoyées par ces dames reviennent à partir du 1er février. La carte n°8 a été trouvée à Ogeu, la 39 à Arette. Celle qui est parvenue de plus loin, la n°17, a atteint Saragosse en Espagne.

L’expérience ayant été un succès est renouvelée en janvier 1907. Il est prévu que 7 ballons doivent atterrir au plus près d’un endroit déterminé, mais il faudra procéder à un retour à la même épreuve qu’en 1906 en raison de l’incertitude du vent. Le rallye automobile et le concours de cartes postales sont aussi reconduits. À 15 h s’élance le ballon cochonnet, l’Aéro-club IV piloté par Ernest Zens après tirage au sort,

– on ne parle plus de « ballon-bête ». Il est suivi de l’Aéro-club II de René Gasnier et du duc de Brissac, de l’Éilati de C. Levée et de M. de Gonfreville, du Le Fol du comte de Castillon de Saint-Victor, du Lanturlu de Paul Léglise et du vicomte de Montausson, de l’Icare du marquis de Kergariou, et enfin du Ludion de Paul Tissandier et de Pierre Perrier. Le ballon cochonnet atterrit sur les coteaux de Gelos, à 100 m du château de Tout Y Croît. M. Léglise termine premier devant MM. Levée, de Saint-Victor, de Kergariou et Tissandier. M. Thorn remporte le rallye automobile.

Malgré le succès de la manifestation, celle-ci ne se renouvellera pas l’année suivante pour un problème de budget. Le dimanche 18 avril 1909, le Comité des fêtes et l’Aéro-club du Béarn récemment fondé organisent ces fêtes. Il n’y aura pas de course de ballons, mais Le Béarn, qui appartient à un groupe de membres de l’Aéro-club, sera le cochonnet et partira de la Haute-Plante. Cependant, ses poursuivants ne seront pas des ballons mais des automobiles et des bicyclettes. Il est précisé aux cyclistes et aux automobilistes qu’il faut toucher de sa main la nacelle du ballon lorsqu’il aura atterri. À ce moment-là, on se voit remettre une carte portant le numéro d’ordre d’arrivée. Les concurrents partent des allées Bayard et peuvent emprunter le chemin de leur choix. Le concours de cartes postales est à nouveau organisé.

Devant une foule nombreuse M. Dumas décolle, accompagné de MM. Léon Garet et Belin présentés comme élèves pilotes. Le Béarn s’élève à 700 m avant d’être entraîné vers le château de Perpignaa puis vers Lasseube où il descend à 400 m. Reprenant de l’altitude (environ 1 000 m), il est poussé vers Ogeu puis vers Escout. Il atterrit volontairement dans une prairie proche de l’ancien collège entre Bidos et Gurmençon à 17h30. La population locale aide au dégonflage et au pliage de l’aéronef qui gagne la gare d’Oloron sur un char tiré par des bœufs tandis que les aéronautes regagnent Pau en automobile.

Ayons une pensée pour les participants au rallye vélo, MM. Fortassy, de Biray, Darricau et Sempé, car la distance et le relief n’ont certainement pas rendu le trajet de tout repos…

Pour ce qui est du rallye automobile, il se solde par l’arrivée de seulement deux véhicules, tous les autres s’étant égarés : MM. Pommès et Lacrouts sont les seuls rescapés de l’aventure.

Les ballons dirigeables

Le passage du ballon libre au ballon dirigeable est logique, « naturel ». En effet, dans son acception contextuelle, librese définit par opposition à captif. C’est-à-dire que l’aéronef est libre de se déplacer, qu’il n’est pas relié au sol. Mais il n’est libre que par rapport à la surface de la terre, il est tributaire des mouvements des courants aériens. Par contre, l’aéronaute dans sa nacelle n’est libre que de peu de choses. Il ne peut évidemment pas remonter le vent, ni tirer des bords comme avec un voilier. En fait – et c’est tout l’art de la conduite des ballons libres – il ne peut se diriger qu’en exploitant les courants différents des masses d’air en jouant sur l’altitude. Le désir de diriger sa course est présent dès le départ. La liberté de mouvement n’a pu être maîtrisée qu’avec l’aide d’un moteur et une nouvelle forme des enveloppes, plus aérodynamiques, afin de se glisser plus aisément dans l’air. Mais pourquoi et dans quelles circonstances le ciel de Pau a-t-il vu voler ce type d’aéronefs ? Pour le savoir, il faut parler d’Henry Deutsch de la Meurthe qui est à la tête de l’ACF, président d’honneur de la Section aéronautique de l’Automobile-club Béarnais et mécène.

La Compagnie Transaérienne

En 1902, Deutsch de la Meurthe a fait construire par les Ateliers aéronautiques Ed. Surcouf, sur les plans de Tatin, le Ville de Paris dont les performances n’étaient pas satisfaisantes. En 1906, il met en chantier un nouvel aérostat qu’il offre à l’Armée pour remplacer le Patrie. Ces ateliers sont repris par la Société Astra qu’il a créée en 1908. Elle est dirigée conjointement par les ingénieurs Surcouf et Henry Kapferer.

Ces constructeurs sont choisis par la Compagnie Générale Transaérienne – qu’on appellera couramment à Pau Compagnie Transaérienne – créée en 1908 par le consortium présidé par Lazare Weiller.

Cette société se propose d’établir un service de dirigeables pour des excursions aériennes régulières.

La Compagnie commande fin mai début juin 1909 deux dirigeables de 3 500 m3, un de 5 000 et un de 7 000. Si à terme il s’agit bien de mettre en service des lignes régulières à l’exemple des chemins de fer, pour l’instant, on n’implante que des pôles touristiques locaux.

La Station des dirigeables

Le 26 décembre 1909, le sénateur des Basses-Pyrénées Henry Faisans fait savoir qu’au 15 janvier suivant un hangar pour abriter un ballon de 6 000 m3 sera terminé. Il affirme en outre que le directeur de la station, M. Airault, disposera d’une usine mobile d’hydrogène pouvant fournir 120 m3 par heure et d’un compresseur pour la mise en tube du gaz. Pour établir cette station, la Municipalité concède un terrain au Comité d’Aviation qui en a fait la demande. Au cours de la séance du Conseil municipal du 30 avril 1909, la délibération mentionne la concession d’un terrain situé au sud des bâtiments, entre la route de Bordeaux et les pistes d’entraînement ; sa superficie est d’environ 18 hectares et le revenu annuel qu’il produit par la vente de tuies est de 350 francs. Cette concession est accordée moyennant le paiement à la Ville d’une redevance annuelle de 1 franc.(Archives communautaires). Cette propriété connue aujourd’hui sous le nom de « Domaine de Sers » est cédée gratuitement par le Comité d’Aviation à la Compagnie Transaérienne qui y fera construire un hangar à ses frais.

Celui-ci est prêt le 22 décembre 1909. Il mesure 100 m de long sur 17 de large pour une hauteur utile de 23. Pour limiter les frais, la Compagnie a fait creuser le sol à l’intérieur. Cette dépression sera utilisée plus tard comme piscine par le Centre aéré municipal. Il est doté de magasins et d’ateliers, d’un salon de repos, d’une cabine téléphonique, d’un vestiaire, de toilettes et d’un bar. En outre, on peut y garer des véhicules à moteur ou à chevaux. L’hydrogène est produit sur place par une usine à hydrogène pur type C système E.A. Vormals Schuckert et Cie.

La Compagnie, qui offre des excursions touristiques, propose trois types d’ascensions. Une promenade qui se déroule autour du parc aérostatique et le plus souvent au-dessus de la ville. D’une durée qui va de la demi-heure à trois-quarts d’heure, elle coûte 100 francs. Une excursion dont l’itinéraire est défini par le pilote en fonction des conditions atmosphériques et de son inspiration du moment pour 200 francs.

Ce voyage a une durée d’une heure à une heure trente. Enfin, des voyages à la demande peuvent être organisés pour un groupe de passagers formant une nacelle complète, et le prix est alors fixé au forfait.

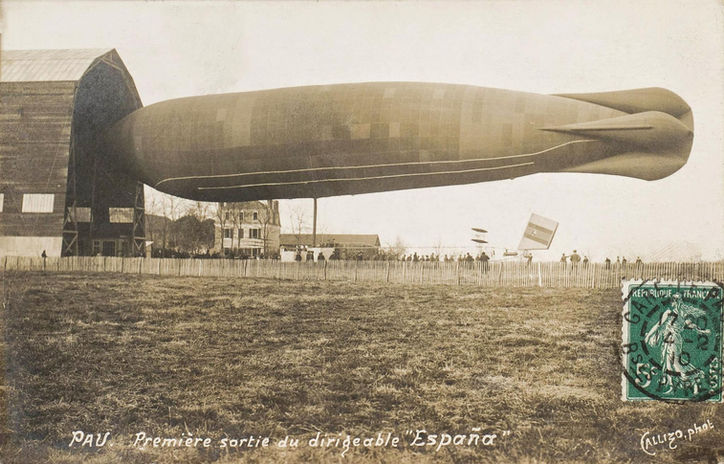

Le dirigeable España (Janvier - Février 1910)

Ce ballon est commandé à la Société Astra en octobre 1909 par l’Armée espagnole pour la campagne du Maroc. Long de 60 m, il a un diamètre de 12,66 m pour une capacité de 4 000 m3. Il est mû par un moteur Panhard et Levassor d’une puissance de 120 chevaux. Ses quatre cylindres en ligne lui offrent une cylindrée de 21 500 m3 lui permettant de voler à 30 nœuds.

Il arrive dans notre ville le 15 janvier par chemin de fer en pièces détachées. Les délégués du ministre de la Guerre espagnol, le colonel Vivès y Vich, chef du corps des ingénieurs espagnols, et le capitaine Alfredo Kindelan de la Horga, attaché au parc aérostatique de Guadalajara, sont présents. La presse espagnole a délégué aussi les représentants de six journaux.

Dans un premier temps, on creuse un puits pour disposer de l’eau nécessaire à la fabrication de l’hydrogène et l’on monte la nacelle. Puis on entame le gonflage avec un système composé de deux chariots installés hors du hangar et fournissant 105 m3 à l’heure. L’opération qui s’effectue jour et nuit sans interruption dure plusieurs jours.

La première sortie du dirigeable a lieu le 11 février 1910 par temps calme. Une équipe de soldats du 18ème Régiment d’Infanterie sort le ballon de son hangar à l’aide de câbles et l’équipage prend place dans la nacelle. Il est composé de deux aéronautes espagnols, de MM. Deutsch de la Meurthe, Kapferer et Airault qui sont accompagnés de deux mécaniciens. L’aérostat va se diriger vers Caubios, Lescar, puis va survoler Pau, passant au-dessus de la place Royale, du lycée, longeant le boulevard des Pyrénées et des allées de Morlaàs avant d’atterrir vers 16h45. Il a ainsi parcouru 25 km en 45 minutes à une altitude variant de 100 à 120 mètres.

Le mercredi 23 février 1910, en vue de battre le record italien de 11 heures consécutives de vol de nuit, une sortie est entreprise en profitant d’un beau clair de lune, d’un ciel dégagé et d’un baromètre favorable. Aussi charge-t-on l’appareil d’une grande quantité d’essence en vue d’un vol extrêmement long. Montent à bord avec les deux aéronautes espagnols, M. Airault, un mécanicien espagnol et un autre français. Le ballon tourne donc autour du Pont-Long pour réaliser la performance attendue mais, en fin de nuit, s’élève un léger brouillard du côté du Bois de Pau qui finit par tout envahir sur une épaisseur de 400 mètres. L’aéronef s’égare au-dessus de Saint-Laurent-Bretagne où il tente d’atterrir. Mais une pièce d’hélice casse et l’appareil est précipité contre des arbres qui endommagent légèrement le stabilisateur et le fuselage. La pluie qui se met de la partie n’empêche pas, avec l’aide de quelques villageois, de conduire le ballon sur une lande. Malheureusement, une rafale de vent entraîne hommes et ballon. Pour sauver celui-ci, la sangle de déchirure qui vide l’enveloppe de son gaz en urgence est actionnée. Mais ceci n’évite pas à l’appareil d’être encore entraîné et plus gravement détérioré. Il faut donc le démonter et le ramener au hangar : ce sont les camions de l’entreprise Couget qui s’en chargent.

Les projets de livrer le ballon par la voie des airs à Guadalajara sont maintenant caducs. Il est conduit à destination par le train et parvient à bon port en avril 1910.

La venue à Pau pour la première fois d’un ballon dirigeable a comme il se doit éveillé la curiosité et déplacé du monde. Mais comme sa présence n’est pas destinée au tourisme, ne constitue pas officiellement un objet de distraction, même si ses ascensions doivent apparaître comme des événements d’un caractère exceptionnel, elle n’a pas eu le retentissement qu’aura l’installation de celui qui va lui succéder : le Ville de Pau.

Le dirigeable Ville de Pau (Avril à mars 1910 - novembre 1910 à mars 1911)

Le ballon a été construit par la Société de Construction Aéronautique Astra pour le compte de la Compagnie Transaérienne. Il est prévu de la baptiser Ville de Lucerne car c’est à elle qu’il est d’emblée destiné. Il est réalisé pour effectuer des excursions aériennes sur Lucerne, le lac des Quatre-Cantons et les environs. Il doit accomplir de nombreuses ascensions, jusqu’à deux par jour, avec 14 passagers, sur les sites nommés ci-dessus ainsi que Meggen, Weggis, Le Rigi et relier Lucerne à Zurich régulièrement. Mais il va d’abord être utilisé à Pau pour la saison d’hiver 1910 sous le nom de Ville de Pau avant d’aller accomplir une saison estivale sous celui de Ville de Lucerne.

Il a un volume de 4 500 m3 (500 de plus que l’España), mesure 62,70 mètres de long, 19 de haut pour un diamètre maximum de 14,28 mètres. Son empennage arrière est formé de 4 ballonnets. Il possède une hélice de bois de 6 mètres placée à l’avant qui peut être actionnée à 380 tours minutes par un moteur à essence de 110 chevaux. Celui-ci est capable de fonctionner à pleine puissance durant 5 heures.

Cependant, la vitesse de croisière de l’appareil n’est que de 50 kilomètres à l’heure.

Les passagers prennent place dans une nacelle quadrangulaire, faite de tubes d’acier, aux deux extrémités effilées en pointe pour des raisons aérodynamiques. Elle mesure 29,50 sur 1,50 mètres, le poste du mécanicien étant séparé de celui du pilote qui domine la nacelle.

Ce dirigeable arrive lui aussi par le train en pièces détachées puis est transporté au hangar où il est monté et gonflé dans les mêmes conditions que l’España. Là encore, les Palois sont informés des prix de l’entrée et, innovation, on propose d’assister au gonflage de l’engin pour la modeste somme de 1 franc. On pourra garer son véhicule pour 2 francs et sa bicyclette pour la moitié. Dans un premier temps, l’excursion doit coûter

200 francs, mais le prix, par la suite, sera divisé par deux. Certainement pas par philanthropie, mais plus certainement parce que la première somme devait être dissuasive et limiter le nombre de clients. Finalement, le gonflage est terminé le dimanche 20 mars, la nacelle peut être arrimée et la suspension réglée. On met la main aux derniers préparatifs avant l’inauguration officielle.

D’abord, un vol d’essai est réalisé le samedi 2 avril par le neveu de M. Deutsch de la Meurthe, Henry Kapferer. Pendant une demi-heure, le ballon vole sur la lande avec à son bord 14 personnes et 1 200 kg de lest, ce qui constitue le record de France de l’époque. Les pilotes ne sont autres que Kapferer et Airault, l’ancien directeur de la Station. L’inauguration a lieu le dimanche 3 avril dans un grand rassemblement de foule et aux accents de la musique militaire. Trente soldats du 18 ème R.I. sont là pour la manœuvre qui se fait à bras d’hommes pour la sortie du hangar avant le lâchez tout ! À 16 heures 10, la Marseillaise retentit pour la mise en marche du moteur. Dans le salon aménagé sous le hangar, sont présentes les personnalités habituelles : préfet, maire, sénateur…

Montent à bord le préfet et le maire qui seront accompagnés par le colonel Quinquandon commandant le 18 ème R.I. et M. Sentilhes, ingénieur en chef. Mais le décollage est retardé par la violence du vent (pendant ce temps, les soldats retiennent le ballon…). Le départ s’effectue devant une foule considérable à 18 h 30. Accompagné d’un avion Blériot, le dirigeable survole l’aérodrome de Caubios et revient au hangar de Sers à 19 heures.

Il est prévu que les ascensions futures doivent être annoncées à la population paloise par trois bombes tirées de la Haute-Plante une heure avant le départ du ballon.

Ce n’est que le mercredi 3 avril que prennent place dans la nacelle les premiers passagers payants. Puis les sorties de routine vont s’enchaîner, marquées parfois d’épisodes plus dignes d’être relatées par la presse. Comme des circonstances particulières motivant une sortie : aller saluer le roi d’Angleterre à l’Hôtel de France, le souverain et sa suite apparaissant aux fenêtres du deuxième étage. Puis le ballon escorte sa voiture durant une trentaine de kilomètres au-dessus de la route de Bayonne en allant vers Orthez.

Cette première saison est écourtée car, alors qu’elle doit être hivernale, le ballon n’étant pas prêt, elle n’a commencé qu’en avril pour se terminer en mai. Ce mois sert de test à la Compagnie qui peut ainsi se rendre compte des capacités de la cité à lui fournir une clientèle permettant de rentabiliser les investissements.

Le dirigeable qui a fait la saison d’été à Lucerne arrive à Pau le 24 novembre pour une saison hivernale.

Les travaux d’installation sont alors entrepris par le nouveau directeur, M. Roussel et, à la lumière de l’expérience du mois d’avril précédent, il est décidé qu’il sera fait appel à une main-d’œuvre civile pour les manœuvres du ballon. Ainsi, une heure avant, est-il prévu de tirer trois bombes pour informer les volontaires qu’ils doivent se mettre en route. Ils seront rémunérés 0,40 franc de l’heure plus 30 centimes pour le déplacement. Le pilotage est assuré par M. Mugnier lors du premier vol qui a lieu le 14 décembre. Pour l’occasion, 20 volontaires se présentent pour la manœuvre. La sortie dure une heure et emporte, outre les trois pilotes et les deux mécaniciens, le comte et la comtesse de Galliffet, le comte et la comtesse de Navailles, le prince d’Orléans-Bragance, Henri de Bavière et M. de Tuite. Cette campagne voit elle aussi s’enchaîner les vols « de routine », souvent plusieurs par jour. Lorsque les passagers appartiennent au Gotha ou présentent un intérêt particulier (les « people » actuels), il est fait état de leur présence. De même, les vols ou atterrissages exceptionnels sont-ils rapportés. Ainsi celui du 19 décembre qui voit le dirigeable se poser sur la Haute-Plante avec son lot de personnalités civiles et militaires. Plusieurs fois, des visites sont rendues aux différents aérodromes et des messages sont jetés de la nacelle pour saluer des collègues, pilotes ou élèves : Legagneux est félicité pour son record de la hauteur, l’aviateur Leblanc et le marquis de Kergariou sont invités dans la nacelle du dirigeable… Le 9 janvier 1911, voit inaugurer une nouvelle forme de publicité puisque, ce jour-là, l’aéronef laisse tomber de nombreuses brochures sur la ville

(Le Patriote du 11).

Au 11 janvier, le Ville de Pau a réalisé 50 ascensions en 29 jours dont 37 au-dessus de la ville. Sont rappelés par la presse les événements marquants de ces sorties : les atterrissages sur la Haute-Plante et l’aérodrome Blériot, une ascension et trois atterrissages de nuit, le voyage de Pau à Oloron et retour. En tout, à cette date, l’appareil a parcouru 1 376 km en 38 heures et 36 minutes. La centième ascension a lieu le dimanche 5 février, le ballon ayant à ce moment parcouru 2 479 km en 69 heures et 14 minutes. Certains jours, le dirigeable effectue 8 sorties. Puis le parc ferme pour entretien à la mi-février pour ne rouvrir que le jeudi 2 mars. La fin de la campagne est prévue pour le 31 de ce mois.

Au total, en 141 ascensions-promenades du 14 décembre 1910 au 31 mars 1911, le Ville de Pau a battu tous les records. Il a volé 3 282 km pendant 90 heures et 48 minutes en emportant 706 personnes, y compris l’équipage, sans le moindre incident. À cela il faut ajouter plus de 42 ascensions effectuées par des officiers.

Le 10 avril 1911, après avoir été dégonflé puis démonté, le ballon est embarqué sur deux longs camions qui empruntent la route de Bordeaux, la place Gramont et la rue Marca pour atteindre la gare. De là, il est conduit à Paris d’où, le 12 mai, il va rejoindre Lucerne pour la saison d’été.

Il ne reviendra jamais à Pau.

Et maintenant ?

L’Armée a longtemps cru à l’utilisation des ballons captifs et des ballons libres comme moyen d’observation. L’expérience parisienne de 1870 avait montré que l’on pouvait transmettre des dépêches, du courrier à partir d’une ville assiégée, s’évader comme Gambetta pour organiser la défense, même si l’aventure était aléatoire. Elle a cru encore plus dans les dirigeables qui, pensait-elle, permettaient de s’affranchir du vent, d’aller où l’on voulait, d’observer, de prendre des photos, de bombarder et de revenir à son point de départ. La naissance de l’aviation allait en convaincre plus d’un de l’inéluctable obsolescence des plus légers que l’air, tandis que d’autres, rejetant l’aéroplane et lui niant tout avenir, persistaient à garder leur confiance en l’antique technique. En 1909, le groupe sénatorial de l’aviation recevait une délégation de la Ligue Nationale Aérienne pour une discussion qui devait donner lieu à la rédaction d’un ordre du jour. Celui-ci, tout en reconnaissant l’avenir des plus lourds que l’air, faisait la part belle aux dirigeables, ménageant ainsi la chèvre et le choux. Mais la Grande Guerre allait donner raison aux tenants de l’aéroplane et sonner le glas des ballons comme engins militaires en exposant au grand jour et de manière spectaculaire leur fragilité, leur trop grande sensibilité au vent et leur extrême vulnérabilité en raison de leur taille et de leur lenteur. Dans la liste de leurs défauts comme arme de guerre, le point noir était la manœuvre au sol qui nécessitait un nombre considérable de sapeurs-aérostiers, d’autant plus grand que le vent était fort et le cubage important. Ferdinand Colin, fort de son expérience, ne cessera de proclamer que l’utilisation de ballons dirigeables était extrêmement dangereuse et que l’avenir de ces immenses machines était très limité. Il donne comme exemple la seule sortie du Verdun en novembre 1914 dont le retour de mission de bombardement nécessita 500 fantassins pour le ramener sur 25 km. Dans son ouvrage intitulé Parmi les précurseurs du ciel, il juge ainsi cet aéronef parfaitement inutilisable et dangereux. L’avion, bon gré mal gré, devait supplanter les plus légers que l’air.

Ceci explique sans doute, en partie tout au moins, qu’à Pau n’ait jamais été installée une école d’aérostation militaire comme certains le pensaient, ou l’espéraient… Déjà, la ville n’avait été choisie que par défaut, l’idéal, tant pour les ballons que pour les avions, étant de posséder des bases d’essais à proximité des usines de fabrication, c’est-à-dire en région parisienne la plupart du temps. Pau fut choisie pour le calme de son atmosphère, même si des incidents pouvaient se produire en raison d’ouragans ou de coups de vent qui détruisirent ou endommagèrent le hangar à plusieurs reprises et interdirent les décollages. Pau fut donc seulement une station hivernale d’aviation car, un temps, les autres bases voyaient en hiver leur activité se réduire ou s’interrompre en raison de la faible puissance des moteurs. L’on aurait pu aussi voler l’été en Béarn puisque les vents n’y étaient pas plus violents. Mais, à ce moment-là, les aéroplanes civils retournaient d’où ils venaient et le Ville de Pau gagnait Lucerne… Lorsque les moteurs devinrent plus puissants, les avions purent voler quasiment par tous les temps, donc sous tous les cieux, et notre ville perdit l’avantage de ce qui l’avait fait choisir : le calme de son atmosphère.

Depuis cette époque, si Pau peut se targuer de posséder l’aérodrome le plus ancien au monde ayant fonctionné sans discontinuer depuis sa création, on n’avait plus eu l’occasion de voir voler dans son ciel ballons et montgolfières. Du moins jusqu’en 2006. À cette date, c’est un descendant de la famille Montgolfier qui fait voler un aéronef de 3 000 m3 dans le ciel palois. Mais on est loin du papier d’emballage et du feu de paille permettant tout juste d’accrocher les arbres du parc du Château, de la Haute-Plante et les toits de la ville, ou de faire trempette dans le Gave : les brûleurs à gaz et les textiles synthétiques ont pris le relais. Guillaume de Montgolfier, d’Annonay, qui vient de racheter le premier constructeur français de montgolfières, la Société Chaize, demande à son cousin de représenter cette marque dans le Sud-Ouest, en Espagne, au Portugal et dans le nord du Maghreb. C’est ainsi qu’Alexis Bruggeman crée Altisph’air qui exploite des montgolfières publicitaires, organise des tournées promotionnelles lors de meetings aérostatiques ou, à la demande, des événements de ce type. Elle se propose en outre de procéder durant l’hiver 2008, dans le Voironnais, en Isère, à une campagne de thermographie aérienne infrarouge. Il s’agit, à l’aide d’une montgolfière motorisée, de déceler les déperditions thermiques sur les toitures des bâtiments en vue de fournir une information permettant de procéder à des travaux d’isolation. Le même appareil peut aussi être employé pour effectuer des photographies ou des films aériens. Par ailleurs, Altisph’Air envisage à cette occasion d’essayer un nouveau dirigeable de 1 800 m3 construit par Airstar et Chaize et qui, au lieu de fonctionner à l’hydrogène, utilise l’air chaud comme force ascensionnelle. L’appareil est doté d’un moteur intégré au gouvernail et d’une nacelle en titane. Il est même prévu d’organiser un deuxième rassemblement de montgolfières du Béarn et d’innover avec, au printemps 2008, les premier Para-montgolfiades.

L’apparition des drones et les spectaculaires progrès en la matière n’ont pas permis la pérennisation des activités de la société et la mise en route pérenne de ces projets…

En 1997, un passionné d’aéronautique et d’hélicoptères, Marc Sénépart, crée en Adour une association baptisée F.I.R.S.T. (Force pour l’Innovation Scientifique et Technique). Son objectif est de profiter des évolutions technologiques des soixante dernières années dans les domaines de la motorisation, des matériaux textiles et structurels, des télécommandes et télécommunications, de la météorologie et des satellites bénéficiant de l’informatique, pour faire renaître les dirigeables d’autrefois. Ce projet, ce concept a germé en considérant les énormes problèmes techniques et financiers qu’engendrent le transport à distance des pièces industrielles très lourdes ou/et très encombrantes. Il s’agissait ici de n’être point obligé d’utiliser ces énormes et spectaculaires convois exceptionnels extrêmement coûteux (terrestres ou maritimes) avec, en corollaire, les fréquentes ruptures de charges allongeant d’autant les temps de mouvement ou de « route », mais de s’en affranchir, en utilisant la voie la plus courte et la plus dégagée : l’espace aérien. En utilisant un mode de transport non original mais innovant, nous l’avons déjà dit : le ballon dirigeable, bien connu mais un peu oublié. (Brochure En explorant le passé nous inventons l’avenir. AAT, Hélioparc, Pau).

Ces nouveaux géants des airs, bénéficiant des nouvelles technologies, seront infiniment plus sûrs en offrant une capacité de transport en poids et en volume sans commune mesure avec les possibilités des années passées. De plus, ce concept de Dirigeable Gros Porteur Autonome (D.G.P.A.), outre ces avantages, offre des applications militaires (un vecteur de projection de forces) et humanitaires pour apporter du ravitaillement ou évacuer des populations. Il est ainsi question de pas moins de 250 tonnes ou de 1 800 personnes !... Par ailleurs, et cela n’est pas négligeable, le projet fait état d’avantages environnementaux comme la capacité de n’avoir besoin que de terrains d’atterrissage réduits, la faible pollution engendrée et un bruit bien inférieur à celui des avions gros porteurs.

En dix années d’études, le concept a été validé, breveté et modélisé dans le détail. En 2002, une société anonyme est créée pour en être le support légal et commercial grâce au soutien de l’Incubateur Régional Aquitaine et de la technopole paloise d’Hélioparc. Mais toutes les démarches effectuées auprès de la plupart des institutions françaises et européennes pour obtenir un soutien financier, permettant au moins la mise en construction d’un prototype, se sont soldées par des échecs. Pourtant, à l’étranger, on manifeste un intérêt certain pour ce type de transport. Il est donc à craindre qu’une fois de plus une idée française soit réalisée à l’étranger et que First I ne succède pas dans le ciel de Pau aux aéronefs qui le sillonnèrent il y a maintenant plus d’un siècle.