/ Biographie

Ernest Gabard, est né le 18 mai 1879 à Pau et mort en 1957.

Témoin des IIIe et IVe Républiques, le sculpteur palois Ernest Gabard a non seulement laissé en héritage un nombre important d’œuvres mais aussi un regard, parfois engagé, au fond duquel le talent de l’artiste tutoyait sa grande humanité.

Ernest Gabard est né en 1879, rue Samonzet, à Pau. Orphelin très jeune, il quitte le Béarn à 17 ans pour suivre, à Paris, les cours de l’école des Beaux-Arts puisqu’il sait depuis toujours qu’il sera sculpteur.

Il devient l’élève du Prix de Rome Gabriel-Jules Thomas. Mais les relations entre eux se détériorent. Le petit Béarnais a du caractère et il en paiera le prix. Cela ne l’empêche pas de fréquenter l’atelier d’Auguste Rodin. Face au modelage d’une main, le maître lui lance : « C’est bien mais ça sent l’école ! Rendez plus personnelles vos ébauches… » Les encouragements ne suffiront pas à en faire un exécutant habituel.

Jacky Decaunes remarque que Gabard, fasciné par la dextérité de l’artiste, sera largement influencé par Rodin comme en témoignent ses premières réalisations. « Il retient le réalisme puissant, la science impeccable et l’inspiration fiévreusement expressive qui font de ses réalisations des chefs-d’œuvre ».

À la fois déçu par la vie parisienne et touché par le mal du pays, le jeune homme de 20 ans préfère rentrer à Pau. Gabard aimait aussi la comédie, la fête, comme le montre la suite de sa vie. Il pratique une nouveauté en ce début de XXe siècle : le sport, de la pelote au ski.

Il traverse la grande guerre en soldat. Et en artiste : les aquarelles des scènes de vie des poilus sont issues du cantonnement, « tantôt à l’arrière, tantôt au feu, toujours dans un relatif répit ». Elles rappellent à quel point l’œil de Gabard était précis. La main, sûre. Le cœur, grand.

La Der des Der finie, terriblement transformé par les horreurs, l’artiste signera dès lors la réalisation d’une quinzaine de monuments aux morts dans sa région. Une majorité d’inspiration pacifiste comme « La Pleureuse d’Assat », « Le Regard perdu de Soumoulu » ou « Le Vieillard et l’enfant de Mauléon ».

Un touche-à-tout

Ernest Gabard allait avoir le temps, désormais, de démontrer l’étendue de ses capacités créatrices. Jacky Decaunes parle d’un touche-à-tout. Il n’a pas tort : dessins, peintures, affiches, pointes sèches, gravures, taille directe sur bois ou pierre… Il invente même le personnage emblématique de Caddetou, une sorte de BD avant l’heure mettant en scène un Béarnais roublard. Plusieurs de ses statues font partie du paysage palois comme « La Femme au puits » ou « La Fontaine aux enfants ». Il a également représenté de nombreuses personnalités de son temps.

Sa signature brille avec toujours autant d’éclat après sa mort en 1957. En hommage, la société des Amis des arts de Pau a créé le prix Ernest Gabard. Le collège de Jurançon porte aussi son nom.

Ernest Gabard et l’apparition de nouveaux sports en Béarn

L'athlète Henri Sallenave

Les classes moyennes et la bourgeoisie paloises vont sous la houlette d’un homme avant-gardiste se trouver un chef de file, véritable touche-à-tout du sport : Henri Sallenave.

Champion de France d’athlétisme (saut en hauteur en 1900, 110 mètres haies en 1901) joueur de rugby, co-fondateur du Stade Palois et pelotari au sein de la Section Paloise, cet athlète introduit le premier l’usage des skis dans les Pyrénées. Visionnaire, avec l’aide de quelques amis, il provoque la venue des frères Wright à Pau.

Ce fils de bonne famille (son frère Louis sera maire de Pau de 1947 à 1971) va exceller dans tous les sports qui éclosent à cette époque et entraîner dans son sillage et ses passions son ami Ernest Gabard.

Grâce à lui, Ernest Gabard va approcher l’aviation, les sports de montagne, particulièrement le bobsleigh, l’athlétisme et le rugby. Ernest Gabard, athlète accompli lui aussi, laisse son nom à la postérité au cours de compétitions sportives de haut niveau que seule sa modestie tempère.

Durant sa vie entière Ernest Gabard va dessiner et créer des œuvres consacrées au sport. Mais avant de converger vers ses « nouveautés » il pratique avec assiduité le tir à l’arc et la pelote basque.

Le tir à l’arc

Hormis la chasse qu’il a pratiquée, le seul tir auquel se soit adonné Ernest Gabard, pour le plaisir, est le tir à l’arc pour lequel il voue une passion particulière. Il l’exerce déjà en 1900, sur son terrain de l’avenue Trianon, alors que l’atelier n’est pas encore construit, où seulement les fouilles sont creusées, la cible étant placée au milieu des tas de gravats.

Plus tard, en 1935, il est élu président du nouveau « Groupement des Archers de Pau ». Un « Jardin d’Arc » est installé et inauguré au stade Bourbaki. C’est là qu’il vient désormais décocher ses flèches.

Ce stand de tir, long de 50 m, comporte à chaque extrémité une construction en planches, qui abrite les cibles, le matériel et les tireurs. Les six portants dressés entre les deux cibles, servent de protection contre les flèches « égarées ». La réalisation du site est due à MM. Challe, Bohl et Aguilar.

Le matériel utilisé n’a rien de commun avec les arcs actuels en carbone-céramique, munis de poulies, avec aide à la visée et stabilisateurs. Ils sont en bois de la poignée aux branches, dignes descendants de ceux utilisés par Cochise et Crazy Horse.

Les archers palois ne viseront jamais le Cordon Doré ni le Style continental, ils s’adjugeront seulement de bons moments.

Le jour de l’inauguration, chacun des invités s’essaye avec plus ou moins d’adresse au nouveau fleuron de la couronne de la Reine des Sports, selon l’expression du maire Gaston Lacoste.

À cette occasion, Ernest Gabard, peu avare de conseils, dispense son savoir au docteur Rozier, aux généraux Clemençon et Panchaud, au capitaine Chapou ainsi qu’au président du Saint-Hubert Club.

La Pelote Basque

La pelote basque est un sport issu d’une évolution du jeu de paume. Mais alors que le jeu de paume décline un peu partout, vers la fin du XVIIIème siècle, le Pays-basque lui redonne vie en modifiant ses règles et crée le jeu de pelote.

Ce jeu de pelote va s’implanter à Pau dans la seconde moitié du XIXème grâce à des Basques qui viennent effectuer leur service militaire au 18ème Régiment d’Infanterie.

C’est à l’un d’entre eux, Borda, allias Olharre, natif d’Ascain, qu’est attribué le fait d’avoir édifié au nord de la Haute-Plante, le petit fronton qui existait encore il y a quelques années.

Au début du XXème siècle, Pau possède sa salle de Jeu de paume, près du Parc Beaumont quand elle n’a encore aucun fronton.

Ernest Gabard, est à Pau le véritable précurseur de cette discipline. Avenue Trianon, en 1901, il y joue déjà, notamment avec Léon Garet et Émile Bugard.

Au nord de Pau et aux confins de Billère, la place ne manque pas. La cancha de terre battue s’esquisse sur le terrain de son voisin, Émile Barbé, et le fronton n’est autre que le mur de pignon de son atelier fraîchement construit.

Au bas de quatre clichés Ernest Gabard a noté de sa main : 1901, début de la pelote basque à Pau, contre le mur de l’atelier… (photos ci-dessous).

Pau ne dispose pas de suffisamment de frontons pour satisfaire à la pratique d’un sport qui draine de plus en plus d’adeptes. Bourbaki a le sien, ainsi que la J.A.B., Jurançon et aussi Lescar car beaucoup de normaliens viennent du Pays-basque. C’est peu et ceux qui existent ne sont pas des frontons règlementaires de taille conséquente. Les Palois ne vont disposer d’un véritable fronton qu’en 1912. Il est situé à environ trois cent mètres au sud de la Croix de Prince, près de la propriété du Château Louvie, entre la route de Gan et la voie de chemin de fer d’Oloron.

Ce fronton fait 12 mètres de large, 14 de haut et la cancha mesure 70 mètres de profondeur. C’est immédiatement le succès. Des rencontres y sont organisées et sont conviées à venir s’y affronter les vedettes de chistera en vogue : Chiquito de Cambo, Eloy, Urutia, Arrué, Ayertaran, etc.

À Pau on pratique beaucoup plus volontiers le jeu à main nue, mais certains commencent à s’adonner de plus en plus au chistera, plus spectaculaire, et surtout plus gracieux aux yeux de la bourgeoisie. Ernest Gabard, Charles Lagarde, Noutary l’architecte ou le docteur Félix Anthony sont ceux qui œuvrent le plus activement à sa promotion et à son succès.

Aucun club n’est encore officiellement constitué.

Le 26 juin 1919, sous l’impulsion de quelques amis, le Fronton Club Palois voit le jour. Ses statuts sont publiés au Journal Officiel de la République le 9 juillet 1919. Son siège social est le café Moderne, 5 rue de la Préfecture.

Son Conseil d’Administration est ainsi constitué :

Président : Charles Lagarde

Vice-président : docteur Félix Anthony

Trésorier : Victor Mesplé-Somps

Conservateur du matériel : Ernest Gabard

Cette société a pour but :

- 1er : de développer à Pau, entre amateurs, le jeu de la pelote basque à main nue, et surtout à chistéra.

- 2ème : d’empêcher de disparaître cet admirable jeu local qu’est la pelote basque à chistéra et d’aider à son extension dans les Basses-Pyrénées et les départements voisins.

Dans les statuts de l’association, sont définies les fonctions de chacun. Celles dévolues à Ernest Gabard sont précisées à :

Art.12. Le Conservateur du matériel est détenteur et responsable des pelotes et des chistéras appartenant à la société. Il veille à leur renouvellement, à leur entretien, il fait réparer en temps utile, et remet les factures visées du Président au Trésorier.

Il met en service et délivre aux joueurs le matériel qui convient à chaque catégorie. Les joueurs s’ils croient avoir lieu de se plaindre à ce sujet ne doivent en aucun cas s’adresser au Conservateur du matériel, mais doivent porter leur réclamation au Président.

Art.27. Le Conservateur du matériel n’est responsable que du matériel appartenant à la société.

Art.37. La tenue obligatoire pour les matches est : chemise blanche, pantalon de toile blanche, sandales blanches fournies par le sociétaire, ceinture et béret bleu ou rouge fournis par la société.

Très actif, ce club participe à de nombreuses rencontres et, à partir de 1920, dispute le championnat de la Côte Basque.

Au printemps 1923, le Fronton Club Palois, est dissous et absorbé dans le giron de la Section Paloise. Ce rapprochement ce fait d’autant plus facilement que les nombreux dirigeants sont déjà membres des deux clubs. Ce qui, par contre, a motivé la décision de fusionner, c’est que la Ville de Pau a concédé à la Section Paloise un terrain, avenue de la Gare, pour y construire un fronton de pelote en place libre. L’inauguration officielle du Stadium de la gare, le 26 août 1923, donnera l’occasion au public palois de se familiariser avec ce nouveau sport en assistant à de nombreuses parties.

Dans l’équipe des pelotaris de la Section Paloise, en 1928, aux côtés d’Ernest Gabard, on trouve, les frères Prat, Capdeboscq, Barthe, Isidoro, Mesplé-Somps, Artigou, le docteur Anthony et un certains… Pierre Gabard, son fils âgé de 19 ans.

Sur un cliché relatif à une partie de pelote, que nous a laissé Ernest Gabard, un détail, pour ne pas dire, un « intrus », nous interpelle : une talenquère ?

La réponse est limpide. Construites par les frères Brienne, limonadiers à Pau, les arènes de la Croix-du-Prince sont démontables et installées sur la cancha du fronton. À l’occasion des parties de pelote, seulement une partie d’entre elles est démontée. Outre les concours landais, elles reçoivent aussi occasionnellement des combats de boxe.

Les sports "populaires" et La Section Paloise

Omniprésente dans les esprits de l’époque, la défaite de 1870 appelle à la Revanche.

Il faut donc préparer moralement et physiquement la jeunesse à cette échéance.

Moralement cela se fait à l’école où, quotidiennement, sous les yeux de chacun est accrochée la carte de la France amputée de l’Alsace et de la Lorraine. Le maniement d’arme est même enseigné aux jeunes enfants qui manœuvrent en cour de récréation avec des fusils de bois.

Le tir est officiellement encouragé en France.

À Pau, il bénéficie auprès de la population d’un soutien inconditionnel grâce, en particulier, au dynamisme qu’affiche la Société de Tir de Pau, créée en 1881.

Société militaire à l’origine (Société de tir du 143ème Régiment Territorial d’Infanterie) elle accepte l’adhésion des civils et ses concours, richement dotés remportent un franc succès parmi les membres de la colonie étrangère.

Pour son XIVème Concours National et International organisé du 15 mai au 4 juin 1907, elle fait appel à Ernest Gabard pour la réalisation de son affiche publicitaire.

En ce qui concerne la préparation physique, le sport va y contribuer avec l’apparition de la gymnastique, de l’athlétisme et du rugby qui attire cette jeunesse et véhicule des valeurs de morale et d’esprit ; renaît ainsi la formule idéologique : un esprit sain dans un corps sain.

Les Sociétés (on ne parle pas encore de clubs) de gymnastique apparaissent à Pau. Depuis 1880 existe (sous la coupe de l’église Saint-Martin) l’Union Paloise. L’Avenir Palois est fondé en 1886, pour les escrimeurs, et le Réveil Palois, voit le jour en 1890.

Avec le docteur Philippe Tissié, arrive à Pau la Ligue Girondine de l’Éducation Physique, créée par ses soins en 1888. Selon ses statuts, elle doit développer la force et l’adresse des enfants adolescents (garçons et filles) par tous les exercices du corps. Son but avoué est d’aider au développement physique de la jeunesse scolaire et post-scolaire jusqu’à son incorporation militaire. Sa devise est Pour la Patrie, par le Foyer, par l’École, par la Caserne. Voilà qui est clair.

Le docteur Félix Anthony, adepte des préceptes de Tissié, demande au cours d’une réunion des délégués de toutes les sociétés sportives : Pourquoi ne pas faire à Pau, si favorisé par un climat spécial, un centre de désintoxication et de rééducation physique ? L’éducation physique de notre jeunesse passera-t-elle après celle des chevaux, après les fêtes mondaines et populaires ? indigné que l’on ne parle, en manière de subventions, que des sociétés de course ou de tir aux pigeons.

En raison du nationalisme patent de la Ligue, Tissié entretient d’excellentes relations avec les autorités militaires du 18ème R.I.

Ses méthodes, notamment celle qui consiste à privilégier la méthode suédoise de Ling, axée sur une oxygénation du corps par une bonne respiration, à l’opposé de celle de l’Allemand Jah versée sur la fabrication de champions, sont adoptées par l’armée. Celle-ci est à l’origine de la première équipe de rugby paloise : le Stade Palois.

La Ligue achète, à Jurançon, entre la rue de Jurançon et celle de l’Abattoir, un terrain à un boucher,

M. Bourda. Jusque là, on y pratique le polo.

Ce terrain reçoit le nom de « Terrain des Jeux de la Ligue Girondine » et devient en 1901 le 1er terrain de sport de la Ville de Pau.

Malgré ce nom pompeux, chacun parle du « Champ Bourda ».

En 1895, et durant dix années, les lycéens palois se sont affiliés à la Ligue sous le nom des Coquelicots. Ils pratiquent le jeu de la barette. La barette est une variante du rugby. Son jeu est moins virulent et privilégie les courses à l’affrontement. Un extrait de son règlement en apporte la preuve : Les souliers en cuir épais, à forte semelle débordante, garnis de clous saillants, de fer ou de gutta-percha sont interdits, ainsi que les souliers anglais dit de football (le gutta-percha est une substance plastique et isolante tirée du latex, qui servait à cette époque à la fabrication des balles de golf).

Dans la salle du comité de l’assistance publique, sise à la Halle-Neuve de Pau, se tient une assemblée générale et constitutive, le jeudi 3 avril 1902. Elle voit la création de la Section Paloise de la Ligue Girondine. Le même jour, le Stade Palois se fond en son sein, délaissant du même coup le rustique terrain du Prado de Gelos pour le champ Bourda équipé du summum du confort… une cabane pour se déshabiller.

Dès 1904, oubliées les origines, dorénavant on ne parle plus que de la Section Paloise. Elle fait réaliser au rugby régional de rapides progrès par la facture d’un jeu rapide et très ouvert, partisane du fameux hand-ball des Bayonnais. Elle s’impose en même temps comme une équipe redoutable en obtenant sur son terrain une réputation de quasi invincibilité. Nostalgie…

Les gloires de l’époque ont pour nom : Restoy, Bilhou, Cazayus, Artiague ou les frères Daran piliers de la première ligne. Ernest Gabard les croque dans ses notes.

Évolue dans cette équipe un joueur anglais, Crockwel, qui est également un excellent éducateur des lignes arrières paloises.

En 1912, La Section Paloise s’installe chez elle, au stade de la Croix-du-Prince.

Le 5 octobre de l’année suivante elle inaugure sa tribune. Cette saison 1912-1913, la Section fait appel à un joueur gallois, Tom Potter qui, jusqu’à la guerre, est le capitaine et l’entraîneur de l’équipe.

Doté d’un plaquage désintégrant, il n’a de cesse de dire dans son français hésitant : Quand vous plaquez, plaquez forte ! Jouez vite, pliou vite ! Son arrivée coïncide avec l’arrivée des couleurs vertes et blanches en remplacement du bleu et du noir.

Si le rugby se crée un palmarès et ses lettres de noblesse, il n’en va pas de même de l’athlétisme qui somnole. La période 1908-1910 est la plus faste grâce certainement à son entraîneur Ewans et surtout à Charles Lagarde.

Charles Lagarde est champion de saut en hauteur, sans élan, mais principalement lanceur de poids et du disque. À ce titre, il participe aux épreuves des Jeux Olympiques de 1908 à Londres et à ceux de 1912 à Stockholm.

Également journaliste sportif, il écrit deux ouvrages. Le premier est dédié à Raymond Cazeaux, surnommé le Roi des Vaillants, et à Victor Fontan surnommé, le Roi de la Montagne. Le premier est natif de Castet en Ossau, le second de Pau. Ce livre qui retrace les exploits sportifs de ces deux béarnais est intitulé Deux Rois du Sport.

Le second, pour les 50 ans de la Section, fait une rétrospective des moments de gloire du club.

Ernest Gabard et lui sont amis de longue date et s’apprécient beaucoup. Jeunes hommes ils ont fréquenté un temps les mêmes cours aux Beaux-Arts.

Ernest Gabard illustre ces deux ouvrages de nombreux dessins.

Charles Lagarde pose pour lui et prend la posture d’un lanceur de poids pour un bronze qui peut être admiré à la mairie de Pau.

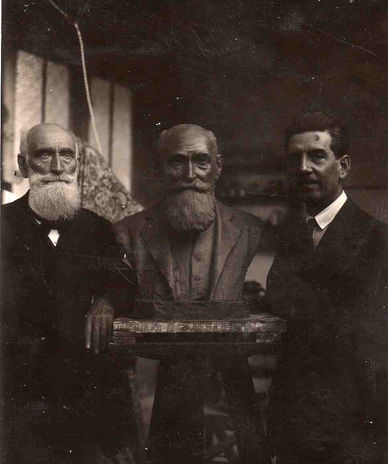

Gabard et son vieil ami Charles Lagarde

Sous la présidence de J. Dulau, la Section Paloise organisa un des meetings des plus en vogue,

le Challenge Gabard.

Cette intéressante compétition d’athlétisme réunit la fine fleur des athlètes du Sud-Ouest.

Elle a lieu pendant trois années d’affilées. Charles Lagarde signe cet article : Reflet du caractère palois, l’histoire de l’Athlétisme est capricieuse ; […] des tentatives pour acclimater les sports athlétiques ont été faites à Pau. La seule digne d’attention est celle qui parvenait à mettre sur pied la si intéressante compétition du challenge Gabard. […] Mais le magnifique bronze, un objet d’art celui-là et non un de ces affreux objets qui le plus souvent constituent le “trophée” des athlétiques réunions interclubs, l’Athlète lançant le poids de mon ami le maître béarnais Gabard, lorsqu’il fut définitivement acquis par le Stade bordelais et resta le plus bel ornement du Club, brisa l’élan qui avait pu être donné.

L'Aviation

L’Aéro-club du Béarn, créé le 10 septembre 1908, filiale aînée de l’Aéro-club de France est habilité à délivrer les diplômes aux pilotes-aviateurs et à officialiser de droit les records.

En octobre 1908, afin de préparer l’arrivée de Wilbur Wright, un Comité d’Aviation encouragé par la municipalité paloise se crée sous le patronage d’honneur de MM. Louis Barthou et Henry Deutsh de la Meurthe. Il est présidé par M. Georges Falret de Tuite et formé de dix membres dont le docteur Iriart, Ernest Gabard, Henri Sallenave et Paul Tissandier.

Le Comité précise dans un communiqué que …dans les landes du Pont-Long […] un vaste champ d’expériences pour aéroplanes, serait mis à la disposition des aviateurs désireux de venir poursuivre à Pau les essais qu’ils tentent actuellement dans les plaines du Mans […] où les rigueurs de l’hiver vont bientôt rendre impraticables ces régions du Nord. Il n’en faut pas plus pour décider le yankee qui est enlisé depuis l’automne dans le climat brumeux de ce pays venteux.

Le 2 janvier 1909, le matériel est démonté d’Auvours et réinstallé à Pau quelques jours plus tard.

Wilbur est à Pau depuis le 14 janvier 1909. Deux jours après, son frère Orville et sa sœur Katherine qui se dirigent vers Pau, depuis Dax, à bord du train 516, ne se doutent pas que leur rapide va entrer en collision, à 17h20, avec le train omnibus 301, en provenance de Puyoo.

Le choc frontal est effroyable ; trois personnes y laissent la vie et on relève une bonne vingtaine de blessés. Eux en sortent indemnes.

Le 3 février suivant, Wilbur Wright effectue un premier vol de 7 minutes, au Pont-Long, et donne dès le lendemain sa première leçon à Paul Tissandier.

L’École Wright est transférée du Mans à Pau et c’est quasi-quotidiennement que le Flyer III s’envole avec un passager ou un élève.

Le roi d’Espagne, Alphonse XIII, attiré par ces exploits, vient assister à un vol de 28 min, de Wright, le 20 février. Un mois plus tard, le 17 mars, c’est au tour du roi d’Angleterre, Édouard VII, de venir rendre visite aux aviateurs.

Les autorités françaises ne sont pas en reste non plus. Alors qu’il a déjà volé au Mans, Louis Barthou, ministre des Transports, accompagne Wilbur Wright, le temps d’un voyage aérien, le 22 février, à la différence des chefs d’États étrangers qui doivent y renoncer pour raison d’État.

Orville Wright et sa sœur quittent Pau le 20 mars 1909, en direction de Paris. Wilbur part à son tour le 24, pour Rome, contrat rempli, pour en faire autant en Italie. Paul Tissandier prend alors la direction de l’École Wright de Pau. Cette école est chargée d’instruire de nouveaux pilotes, mais avant tout, de vendre des aéronefs.

Henri Sallenave, président de l’Aéro-club du Béarn, reçoit son brevet de pilote, N°66, le 2 mai 1910. Il est un des rares Palois à l’obtenir, disons « gracieusement », sans doute en remerciement de ses interventions pertinentes, dans les moments cruciaux des décisions.

Ernest Gabard, comme beaucoup d’autres, malgré son appartenance au bureau de l’Aéro-club, n’a jamais volé. Pas plus qu’Henri Belin qui pourtant dirige la Compagnie Aérienne dès le mois de décembre 1910, ni de Tuite, président du comité d’Aviation, ni les deux vice-présidents Speakman et Couget, ni Paul Mirat secrétaire. La cause en est simple : les baptêmes de l’air n’ont rien de « gratuit », derrière leurs ballets se cachent des intérêts et des propositions d’achat d’aéronefs. C’est pour cette raison que ne prendront place à bord du Flyer que des passagers susceptibles de l’acheter, ou d’inciter à le faire...

Encore auréolé de sa brillante traversée de la Manche, le 25 juillet 1909, en septembre de la même année, Louis Blériot arrive à Pau. Il y installe son école de pilotage sans attendre et forme, à bord de son Blériot XI, des centaines de civils et de militaires. Henri Sallenave en est son directeur commercial jusqu’en juillet 1913.

Les aérodromes sont au nombre de quatre. L’aérodrome N°1 des frères Wright, le N°2, celui de Blériot, le N°3 de la Compagnie Aérienne du Sud-Ouest et dès octobre 1911 l’aérodrome militaire. À cela, il faut ajouter le terrain de la Société Astra près du domaine de Sers où évolue de manière saisonnière le dirigeable « Ville de Pau » de la Compagnie Générale Transaérienne. Sur l’aérodrome de la Cie. Aérienne où tous les types d’appareils étaient acceptés, s’installent quatre centres de formation.

Cela fait beaucoup de monde, l’engouement est immense. Les aérodromes, dont l’accès est payant, sont aménagés pour recevoir les visiteurs. Celui de la Cie. Aérienne semble le mieux agencé : « Les enceintes y sont de véritables jardins semés de plates-bandes en fleurs et arbustes et garnis de bancs, où l’on peut, commodément assis, suivre des yeux les évolutions des appareils. Un bowling perfectionné permet aux visiteurs de passer agréablement les temps d’attente et un restaurant admirablement installé, décoré par le talentueux artiste Gabard, complète cette organisation modèle. »

Le ski et les sports de glisse

À la même période, éclot dans notre région un sport encore inconnu d’origine norvégienne, souverain dans les pays scandinaves, qui commence à conquérir les contrées alpines, comme la Suisse : le ski.

En 1903, Henri Sallenave se procure une paire de skis, auprès des Établissement de la Manufacture de Saint-Étienne, et auprès du docteur Payot de Chamonix, la façon de s’en servir. Ses proches amis qui n’ont pas son optimisme le chambrent gentiment, et c’est donc seul, à vélo, qu’il part, sa paire de skis ficelée à sa bécane, gravir les pentes du plateau du Bénou. Sur ce site enneigé en ce mois de novembre, il teste ses planches. Cette première s’avérant concluante, un mois plus tard, accompagné de Falisse, de Cintrat et de Larregain, qu’il a convaincus, chacun s’étant procuré une paire de skis, ils relient les Eaux-Bonnes au hameau de Gourette.

Cette ébauche du sport d’hiver dans les Pyrénées pose les jalons d’une extraordinaire aventure.

Les hivers suivants voient grossir les effectifs de nouveaux adeptes, amateurs de ces jeux de neige. Devant cet afflux et la demande de plus en plus grandissante de matériel, Louis Falisse, violoncelliste à ses heures au Palais d’Hiver, se lance dans la fabrication de skis. Il les baptise de la marque Izard. Il les vend par l’intermédiaire de la quincaillerie Gardères, rue Nouvelle-Halle, à Pau.

Au sein de la Section Paloise, devenu club omnisport, naît une section pyrénéisme tandis que le Club Alpin Français crée sa filiale pyrénéenne. L’abbé Ludovic Gaurier chroniqueur à la revue mondaine Pau-Saison s’avère être un parfait ambassadeur de ce nouveau sport, allant conférencier jusqu’à Marseille, pour sa défense. Cet abbé qui ne peut exercer son ministère à cause d’une infirmité, explore, en savant, les glaciers des Pyrénées, notamment celui du Vignemale, pendant près de trente ans. Sur sa tombe du petit cimetière de Gavarnie, un médaillon de bronze, de Gabard, immortalise le profil de son visage.

Le Ski-club de Pau nouvellement créé, fort de soixante-dix huit adhérents prend ses quartiers d’hiver au Port d’Aste et c’est là que, pour la première fois, fait son apparition, la luge.

Afin de promouvoir le ski et d’en vulgariser sa découverte, la Ligue Girondine d’éducation physique du docteur Tissié, la section de Pau du Club Alpin Français et la Société des Excursionnistes du Béarn, envisagent la création d’un concours de portée internationale.

Sollicitée pour subventionner cette entreprise, la municipalité paloise, le journal La Petite Gironde, le Syndicat d’Initiative de Pau, celui des Eaux-Bonnes, le bureau central du C.A.F. et la S.E.B. apportent le financement.

Le premier Concours International de Skis d’Eaux-Bonnes est né. Il se déroule sur deux journées, les 15 et 16 février 1908.

Parti de Pau, un convoi de dix wagons, aussi bondés les uns que les autres, tracté par deux locomotives, arrive au matin du 15 à Laruns. Là, tous les voyageurs n’ont pas accès aux moyens de transports, pris d’assaut, et beaucoup sont obligés de rejoindre Eaux-Bonnes à pied.

Au milieu de cette cohue, les automobiles des plus fortunés se fraient difficilement un chemin pour rallier la station thermale. Tout ce joli monde est accueilli à son arrivée par une banderole suspendue en travers de la route sur laquelle en béarnais sont écrit ces mots de bienvenue : PLASÉ A NOUS DEP HA HOUNOUS (C’est un plaisir pour nous de vous faire honneur).

Dans la liesse extraordinaire de ce week-end, les compétitions se déroulent les unes après les autres, s’enchaînent sans répit : course des guides, des militaires, cross-country, précèdent la descente des luges, des traîneaux et des bobsleighs jusqu’au clou du spectacle, au matin du 16, l’épreuve de saut. Sa portée est retentissante, son succès immédiat.

Sur cette lancée euphorique, trois semaines plus tard, le Ski-club organise au plateau d’Aste une Fête du Ski. Un tremplin quasiment identique à celui de Gourette est construit et pavoisé. Suit la course qui met aux prises des toboggans et des bobsleighs. L’équipe de Gabard sur bob l’emporte devant celles des toboggans de Lafitte et de Falisse. Le concours de télémark clôture cette journée, puis chacun fourbu mais heureux s’en retourne attendre le train pour Pau, à la halte du pont de Béon.

L’année suivante ce 2ème Concours qui à lieu les 20 et 21 février 1909 est appelé : Concours International de Skis de Pau – Eaux-Bonnes. Résultant du succès de la première édition, un Comité de Sport d’Hiver est créé à Pau, avec à sa direction M. le comte G. O’Gorman, à la vice-présidence M. Sentilhes et tandis que les registres du secrétariat sont confiés à l’abbé Gaurier, la trésorerie échoit à Henri Sallenave. Le concours de l’an passé ayant mis en évidence certaines carences, notamment au niveau des transports, il est demandé aux habitants de la vallée d’Ossau de construire des traîneaux. C’est chose faite à partir d’un modèle proposé par Falisse. L’un d’eux, particulièrement décoré a l’insigne privilège de transporter le roi d’Espagne, Alphonse XIII, qui vient honorer de sa présence ce concours.

Cette visite inopinée, est un prolongement à son voyage au Pont-Long pour voir évoluer Orville Wright.

Elle finit d’étoffer un Comité d’Honneur dans lequel, auprès de tous les présidents représentants les clubs et associations de Pau, se côtoient, maires, sénateurs, députés, généraux et M. Barthou (ministre des Travaux publics et président du Conseil Général des Basses-Pyrénées). Tout ce que comporte Pau et ses villes avoisinantes en notables et sommités est représenté. On comprend aisément que malgré tout, les montagnards de la vallée restent encore méfiants et réticents vis-à-vis de ce type de manifestations et de ce qu’il convient pourtant d’appeler un sport. Celui-ci, qu’on le veuille ou non, compte tenu de son coût élevé (matériel, fournitures, transport, hébergement, services), ne se démocratise complètement qu’à partir des années 1970.

Déjà, pour le Concours de 1909, le prix du billet de train Pau-Laruns et retour est de 6,55 francs, la chambre à deux lits (service et bougie compris) à l’Hôtel des Pyrénées revient à 5 francs, le déjeuner (avec café, cognac et vin) coûte 3,50 francs. Chez Lanusse et le panier de bois de chauffage vaut 0,75 francs. partout. Ne parlons pas du prix des transports en traîneaux jusqu’au lieu du Concours, et des menus frais occasionnés par le Grand Bal du samedi soir qui viennent gonfler la note. Un ouvrier touchant en moyenne 5 francs par jour est d’office exclu de ces divertissements.

Mais, pour l’instant, en ce week-end de concours, le sport, au centre des conversations, reste maître du jeu grâce à la qualité des participants qui contribuent à relever le niveau des épreuves.

Cette compétition maintenant solidement établie voit, en 1910, une innovation caractéristique.

Le C.A.F. organisera en deux parties cette troisième édition du Concours International des Pyrénées de Ski ; la 1ère aura lieu aux Eaux-Bonnes du 21 au 24 janvier, tandis que la seconde aura pour théâtre Cauterets, du 25 au 28. Il prend en l’occurrence le titre de Concours International de Ski Pau – Eaux-Bonnes – Cauterets. Le dessin de l’affiche est confié à Ernest Gabard qui, par la même occasion la décline sous forme de vignette que chacun peut coller sur une carte-postale pour attester qu’il y a bien assisté.

La délicate silhouette de cette skieuse moulée dans son maillot blanc traduit agréablement la souplesse et l’harmonie des formes. Elle est conforme à ce qui est décrit dans Pau-Gazette du 30 janvier 1918 : Vêtue d’un maillot blanc - chandail selon le terme – les cheveux coiffés d’une délicieuse toque blanche au-dessus de laquelle s’agite, coquin, un pompon, le trotteur très court, chaussée de forts souliers jaunes, mais non inélégants, gantée et très jolie, elle fait de la luge avec passion. Ce n’est guère le costume des Ossaloises.

Le Challenge Gabard est remis pour la première fois. Un magnifique objet d’art, représentant un bob à quatre qui dévale à grande vitesse, récompensera le vainqueur de la course de bobsleighs. Il sera décerné pendant trois années. Sur un parcours de deux kilomètres s’élancent, contre la montre, les engins qui sont tous affublés d’un nom évocateur, d’un poétique et charmant patronyme édifiant : Avalanche, Viscos, Eslambret (éclair en béarnais), Griffon, Bolide, Passe-Partout, Trèfle à quatre, Pile ou Face, Garlapel, Aiglon, etc. C’est Avalanche de Lourdes qui l’emporte.

Nous sommes au mois de février 1911. L’impression ressentie les années précédentes comme quoi la population de la vallée et des villages de montagne ne se sent pas concernée par ces concours se confirme. Certains y assistent tout au plus par curiosité, mais ne s’y retrouvent pas car bien qu’il s’agisse de sport, tout est hiérarchisé. Le port du costume sportif du spectateur est codifié, nous l’avons vu plus haut pour la femme, il l’est aussi pour l’homme : sanglé dans un veston vert à ceinture, de gros souliers fermés aux pieds, les mollets serrés dans des jambières grises, coiffé d’une toque marron, il regarde, attentif, les diverses épreuves, note les parcours des concurrents, épie, anxieux, les sauts des étrangers […] il a de la tenue et ne voudrait pour rien au monde ternir, même d’une neige immaculée, le costume que tout exprès il a fait exécuter par un tailleur anglais.

On ne se mélange pas. Pour tenter d’y remédier, M. Taverne, président du Ski-club d’Eaux-Bonnes se permet de demander à Alphonse XIII un trophée que recevra le vainqueur d’un concours de ski. La démarche est osée pour l’époque, mais le roi y répond favorablement et lui fait parvenir une magnifique coupe de vermeil portant son monogramme. Elle couronne le champion du premier Championnat des sports d’hiver des Pyrénées, réservé aux seuls skieurs français ou espagnols domiciliés dans les régions immédiates des deux versants pyrénéens.

Ce concours a lieu les 18 et 19 février 1911 à Eaux-Bonnes, à Puycerda en 1912, à Cauterets en 1913 et à Gourette en 1914.

La Coupe du Président de la République, Armand Fallières, un superbe vase de Sèvres, vient récompenser les champions de bobsleighs, tandis que la coupe des Pyrénées Fabien Artigues, un original trophée de bronze, fondu à cire perdue, modelé par Ernest Gabard récompense le vainqueur de saut à ski.

Cet essor correspond à la venue à Pau d’aviateurs qui retrouvent là le plaisir grisant de la vitesse. Blériot en 1911 donne son nom à une compétition de bobsleigh. Elle est remportée par l’équipage du bob « Pile ou Face » aux blancs chandails frappés d’un point d’interrogation ?

À son bord on trouve aux commandes Henri Belin, positionné devant l’aviateur Brindejonc des Moulinais, Paul Mirat, Melle de Barèges et Ernest Gabard aux freins. Dans « Le Griffon » qui finit derrière eux, le pilote est l’aviateur Alfred Leblanc.

Dans cette descente de rue d’Eaux-Bonnes, Gabard est aux commandes (photo ci-dessous).

Cette discipline suscite une telle ferveur qu’un club est créé à Pau : le Bobsleigh-Club Palois. Il apparaît au cours de l’hiver 1910-11 ; c’est le plus importante de tous les segments qui constituent le Bobsleigh-Club Pyrénéen, dont le siège est à Tarbes.

Le président en est Ernest Gabard. Il y a quatre équipages qui s’entraînent sur des pistes de fortune, au début de simples routes verglacées.

La cotisation annuelle est de 3 francs par personne et de 20 francs par équipe pour utiliser les trois pistes de bobsleigh : à Barèges et aux Eaux-Bonnes, sur la route thermale et à Cauterets sur la voie du tramway de la Raillère.