Sur le plan international et national.

La naissance de l'athlétisme

Athlétisme vient du mot grec « Athlos » signifiant combat. Il s’agit de l’art de dépasser la performance de l’adversaire en vitesse, en endurance, en distance ou en hauteur. Courir, sauter, lancer, quoi de plus naturel, quoi de plus sportif ! N’est-ce-pas dans ces trois activités humaines que l’athlétisme a trouvé l’essence même de son origine ?

Et cela, dès l’Antiquité, plus particulièrement en Grèce, lors de l’organisation des premiers Jeux Olympiques, en 776 avant notre ère.

A cet effet, au même titre que la lutte ou les courses de chars, l’athlétisme joua un rôle primordial dans le déroulement de cette manifestation qui perdurera, dans sa version ancienne, jusqu’en l’an 393. Toutefois, en cette période lointaine et contrairement aux idées reçues, il est à noter que le

« Marathon » n’était pas encore inscrit aux programmes des Jeux. En effet, les coureurs de cette époque, athlètes aux mensurations répondant aux canons de beauté de la culture grecque, n’étaient pas adaptés aux efforts exigés par les épreuves de grand fond. En la circonstance, ils se contentaient, si je puis dire, à l’image des décathloniens actuels, de participer à un 1500 mètres.

Pour revenir au Marathon, sa légende est née, à la suite de la bataille qui, en 490 avant JC, avait opposé les Grecs et les Perses, dans la plaine de Marathon, justement, et située à une quarantaine de kilomètres au nord d’Athènes. Au terme de cet affrontement, il aurait été demandé à Phidippides, frêle messager, de rallier Athènes pour informer de la victoire des Hellènes sur leurs envahisseurs. Une mission qu’il aurait mené à bien, avant de s’effondrer mortellement.

Une histoire qui inspira le Baron Pierre de Coubertin dans sa volonté de réhabiliter les jeux dans leurs formules modernes, plus particulièrement son collaborateur, Michel Bréal qui, à l’occasion de cette rénovation, imposa et concrétisa cette idée. Ainsi, pour cette première édition, à Athènes, en 1896, la course du Marathon se déroula sur la distance de 38 kilomètres très exactement.

A ce propos, on peut préciser qu’ils n’étaient que 17 valeureux coureurs à prendre le départ, dont 13 de nationalité grecque. Lors de cette épreuve, le Français Albin Lemusiaux occupa la tête jusqu’au 32ème kilomètre, avant de s’effondrer et d’abandonner. Au final, le local Louis Spyridon, âgé de 23 ans, remporta le titre dans le temps de 2h 58’50’’ et devint un véritable héros national.

Les Anglais, précurseurs de la course à pied...

En matière de courses à pied et plus particulièrement en cross-country, les britanniques furent les premiers à mettre en place des compétitions. Ainsi, dès le XIX siècle, dans les collèges ou les universités, on se lance des défis sportifs et en 1867, est organisé à Wimbledon, un championnat officiel de cross-country entre les principaux établissements scolaires anglais. Il s’agirait là de la première épreuve répertoriée.

En conséquence, pour la jeunesse des classes privilégiées d’Outre-Manche, il devint coutumier de courir, mais aussi de sauter des obstacles, au printemps ou à l’été sur une piste autour d’un stade, mais également à l’automne ou à l’hiver sur des sentiers forestiers et dans les sous-bois. Des épreuves qui, pour les plus longues, ne pouvaient toutefois excéder la distance des trois miles (aux alentours des cinq kilomètres).

Il faudra attendre l’année 1903, pour voir se mettre en place le « Cross des Nations », organisé par « l’Union internationale de cross-country » et dans lequel, à son origine, seuls les quatre pays du Royaume-Uni : l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande, étaient autorisés à participer. Quant à la France, elle devra attendre l’année 1907 pour pouvoir entrer dans cette compétition. A cet effet et même si la suprématie anglaise fut souvent sans partage, elle cessa avec l’émergence du Français, Jean Bouin qui s’imposa à trois reprises.

L’athlétisme en France, au tout début…

En France, « l’Union des Sociétés de course à pied » (ancêtre de la FFA) vit le jour en 1887, avant de s’appeler, deux ans plus tard, « l’Union des Sociétés des sports athlétiques ». Cette instance était chargée de coordonner l’organisation des compétitions sur le territoire national. En parallèle, apparaissent aussi les premiers clubs, comme le « Racing Club de France », réunissant les élèves des Lycées Monge, Rollin et Condorcet, ou « le Stade Français », accueillant ceux du lycée Saint-Louis. La première réunion d’athlétisme connue se tint à Paris et se déroula sur la pelouse du pré de la « Croix Catalan ». Elle avait regroupé des athlètes anglais, belges et français et au programme, seules les courses de 100, 400 et 1500 mètres avaient été retenues. Il faudra attendre l’année 1892, pour voir s’ajouter des concours de sauts et de lancers.

En 1920, la Fédération Française d’Athlétisme prend le relais et regroupe alors 800 sociétés (clubs). C’est à l’instigation de Charles Lagarde, président omnisports de la Section Paloise, mais aussi ancien discobole qui représenta la France en 1908 et 1912 aux Jeux Olympiques de Londres et Stockholm, qu’une section directement affiliée à la FFA voit officiellement le jour à la Section Paloise.

L’athlétisme à Pau…

Il apparaît toutefois que, dès la création de la Section Paloise en 1902, outre le rugby, coexistent de nombreuses activités liées à la pratique de la course à pied, de la marche et du saut… Ainsi, le 10 mai 1903, lors de l’inauguration de la pelouse de la « Ligue Girondine » au champ Bourda sont organisées des compétitions comprenant, notamment un 100 mètres plat, un 110 mètres haies et du saut en longueur. C’est au cours de l’année suivante que se concrétise au sein de la Section Paloise une commission d’athlétisme, présidée par J. Dulau et dans laquelle figurent également Nau et Robert (les vice-présidents), A. Péré (secrétaire), F. Péré (trésorier). Ainsi, le club « Vert et Blanc », toujours au champ Bourda, peut développer un championnat destiné à ses membres, mais aussi des rencontres ouvertes aux clubs extérieurs où participent de nombreux rugbymen.

La première grande performance en matière d’athlétisme à mettre à l’actif d’un Palois, est attribuée à Charles Lagarde qui, en 1906, à Bordeaux, bat le record de saut en hauteur sans élan. C’est deux ans plus tard, le 8 mai 1908 que, devant un nombreux public, est inauguré au champ Bourda, un terrain destiné à la pratique de l’athlétisme. A cette occasion et à l’issue de cette journée, on dénombre trois victoires obtenues par des Palois : Espagnac au 100 mètres, Dupuyau au disque et Bernicha à la longueur.

Par ailleurs cette même saison, est organisé par la Section Paloise, le challenge Ernest Gabard, du nom du sculpteur ayant créé le trophée. Pour cette première, le challenge est remporté par le « Stade Bordelais », mais permet à des athlètes palois de se distinguer : Montel (1500 mètres), Vignette (longueur sans élan), Lagarde (poids et disque) et encore Vignette et Lagarde, premiers ex aequo au saut en hauteur sans élan. Entre 1908 et 1910, les séances d’entrainement concernant l’athlétisme sont dirigées et supervisées par Ewan.

Néanmoins, il faut attendre la saison 1913/1914, pour que l’athlétisme prenne tout son essor. A cet effet, les entrainements sont programmés tous les jours à la Croix du Prince et sont dirigés désormais par

L Peguilhan. Ainsi en championnat du comité de la « Côte Basque », Treillard et Bilhou remportent respectivement le 100 et le 400 mètres. De son côté, Lagarde se met une nouvelle fois en évidence, en gagnant la finale régionale de « l’athlète complet », se qualifiant ainsi pour la finale nationale, prévue à Paris le 2 août 1914. Hélas des évènements plus tragiques se déclenchent ce mois-là mettant fin au projet. Il est à noter que depuis le début de l’année 1914, M Lerdou occupe le fauteuil de président de la commission d’athlétisme de la Section Paloise.

1919 / 1929, des années déjà fastes…

La Première Guerre mondiale achevée, Charles Lagarde assure désormais la charge de président de la commission d’athlétisme. Il n’en demeure pas moins un sportif performant au lancer du disque et plus tard au jet de marteau. Ainsi, en 1920, la Section remporte quatre titres individuels aux championnats de la Côte Basque, permettant à trois de ses licenciés, Lagarde, Ranzy et Parot, de représenter le comité aux championnats de France. Cette même année, la club « Vert et Blanc » avec une équipe composée de Durrels, Driou, Lagarde, Parot, Ranzy, Prat, Duffour et Chamfort, enlève le challenge Maurice Boyau.

Par ailleurs, Durrels et Parot, militaires au 18éme RI, deviennent champions de France militaire au poids et au disque.

A partir de 1922, la Section Paloise organise une grande compétition d’athlétisme par équipe appelée :

« Le Grand Challenge », dotée en la circonstance d’un magnifique trophée, nommé « le Discobole », réalisé en bronze par le statuaire Ernest Gabard. Enfin cette même saison, Leriche et Lagarde (toujours lui) participent au Championnat de France.

L’année 1923 est tout aussi prolixe en matière de résultats et voit l’aménagement de deux terrains pour l’entrainement. D’abord au Stadium de la Gare où, en prolongement du fronton, est créée une piste de course, mais également au champ Bourda sur lequel est effectué une remise en état des installations.

En mai 1924, à la Croix du Prince, la Section Paloise se voit confier l’organisation des championnats d’athlétisme de la Côte Basque : 41 athlètes palois sont engagés à cette compétition et cette participation est qualifiée par la presse d’historique. Elle se caractérise surtout par l’obtention de cinq titres : Magescas (100 et 200mètres), Méthol (400 mètres), Guimont (110 mètres haies) et Lagarde (lancer de marteau).

A cet égard, Lagarde manque d’un rien le record de France mais s’approprie toutefois celui de la Côte Basque avec un jet de 36,43 mètres.

En 1925, la Section Paloise remporte pour la deuxième fois son propre challenge, face cette fois à neuf équipes. A cet effet, elle devance d’extrême justesse le club tarbais de « l’Olympique », grâce notamment aux victoires de Leriche (100 mètres), Sandoval (longueur), et du relais (4 x 100 mètres).

L'athlétisme fut une des principales disciplines de l'association Bourbaki, la troisième, pourrait-on dire, dans l'ordre d'attrait sur les jeunes et le public ; la première place allant à la gymnastique et au football, sensiblement à égalité de faveur. De même que pour les rugbymen à la Section paloise, la "relâche" estivale des sports d'équipe (rugby et foot notamment) était utilement mise à profit pour entretenir la forme et le souffle, en attendant la reprise d'octobre par les "challenges" et championnats de ligues régionales ( Côte Basque, Union Pyrénéenne, matches des 3 B, etc.) autant de compétitions imposant un entraînement suivi (mais relativement léger et agréable) pour les lancers, les sauts, les courses de fond ou le sprint, individuellement et en relais collectifs. Dans les années suivantes la Section confirme ses bonnes performances régionales, en s’octroyant à deux reprises (1927/1928) le challenge Cazassus à Saint-Gaudens. En 1930, la commission d’athlétisme toujours présidée par Charles Lagarde comprend dans ses rangs : Capdevielle, Labenne, Sajous, Castéra, Cazaux, Bernardini, Rancy, Morlaàs.

Dans les années précédant la déclaration de la guerre, l’athlétisme palois se maintient au top niveau régional, plus spécialement au lancer de marteau avec Lagarde, Nancy et Muret, mais aussi à la perche avec Dallier, en demi-fond avec Maillé et au décathlon avec Mahérou. Dans cette liste, on peut rajouter les noms des rugbymen Guimont et Desperbasque qui apportent régulièrement leur soutien en matière d’athlétisme.

Malgré la guerre, l’athlétisme maintient le cap à Pau…

La création de l’école militaire du Hameau en 1941 amène de nombreux sportifs à Pau, notamment des adeptes de l’athlétisme. Au cours de cette période, la Section, entrainée par Netter, ancien international de 400 mètres haies, prend un élan significatif et s’enrichit de champions de qualité : Famose, Sanche, Barincou, Goubern (sprint), Catterman (demi-fond), Braillon et Laborde (fond), Kirstetter et Fourgette (poids et disque), Henry (marteau), Diriart (longueur et triple saut), Baladie (perche).

Avec ces athlètes la Section se qualifie pour les quarts de finale du championnat de France interclubs en juillet 1942. En septembre, les Palois remportent aussi à la Croix du Prince le challenge de l’unité nationale au cours de laquelle, Lacaze devient recordman cadets de Guyenne en saut en hauteur (1, 72 mètres).

Chez les jeunes, de nombreux cadets et juniors sont formés, parmi lesquels Mendy (55 mètres haies) et Yves Baradat sur 300mètres qui, dans leur discipline respective, sont champions et recordmen de Guyenne lors de l’année 1943.

En 1945, la Section Paloise en se qualifiant parmi les douze meilleurs clubs français, participe à la finale du championnat de France interclubs d’athlétisme et termine à la septième place. Puis, dans les mois qui suivent, les athlètes au maillot « vert et blanc » trustent encore de nombreux titres régionaux mais aussi nationaux : Baradat, Laclau et Haurat (sprint), Famose (400 mètres), Catterman (800), Bonnet (110 mètres haies), Guitard (javelot), Ben Moura (perche) et surtout Lacaze au saut en hauteur qui fut plusieurs fois international.

Pour la saison 1945/1946, la présidence de la commission d’athlétisme est confiée à M.Lom. En juillet Lacaze prend la première place au concours de saut en hauteur lors de «la journée du souvenir » au stade Jean Bouin à Paris avec un saut de 1,85mètres et est sélectionné en équipe de France. Au cours de la même réunion Guitard se classe troisième au javelot et bat le record de Guyenne avec un jet de 53,37 mètres. Enfin aux championnats de Paris, Ben Moura termine troisième au décathlon.

En octobre 1947, M. Duconte devient le nouveau président de la commission et cette même année la Section par équipe remporte le challenge Maurice Boyau. Sur le plan individuel, Bonnet et Lacaze obtiennent les meilleurs résultats du club et à cet égard se trouvent qualifiés en équipe de France pour rencontrer la Belgique

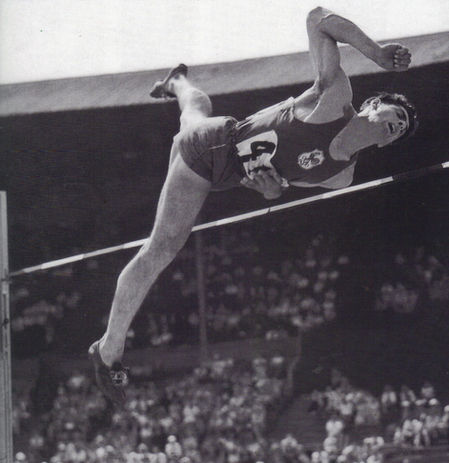

En 1948, Lacaze saute 1,90 mètres à la réunion préolympique de Dijon et de ce fait est retenu pour représenter la France au JO de Londres. A cette occasion, il prend la septième place et cela malgré une blessure à la cheville qui l’empêche de défendre réellement ses chances face aux meilleurs mondiaux, notamment l’Australien Winter vainqueur du concours avec un saut de 1,98 mètres.

Le début des années cinquante marque un net ralentissement de l’athlétisme à la Section Paloise.

Forte encore d’une cinquantaine d’unités elle se distingue désormais sur le plan départemental et se voit concurrencer par l’arrivée à Pau d’un nouveau club d’athlétisme : le « Club Universitaire Palois ».

En conséquence, en 1952 la cessation d’activité de la commission athlétisme est décidée et est entérinée

par le comité directeur de la Section Paloise, quelques jours avant les festivités organisées pour le cinquantenaire du club. Cette mise en sommeil perdurera pendant 17 saisons avant que la commission d’athlétisme renaisse de ses cendres en 1969...

1945 : Création du club Amitié Sportive de la Jeunesse Ouvrière Paloise. (ASJOP)

En 1945 est créé un nouveau club omnisport dénommé l’Amitié sportive de la jeunesse ouvrière paloise dont René Foucat est le président. Cette association trouve refuge chez les Franciscains, rue Michel Hounau à Pau. En son sein s’articule une section cross (1947 pour les hommes et 1949 pour les femmes). Les entrainements se déroulent aux Allées de Morlaàs et sont dirigés par MM. Montblanc et Foucat.

Par ailleurs ces adeptes du cross ne se contentent pas de courir, ils organisent aussi une épreuve de course à pied en 1949, réunissant une cinquantaine de concurrents dans les rues de Pau.

Cette section cross disparaît toutefois en 1953.

1947 : Création du Club Universitaire Palois (CUP)

L’implantation à Pau de ce qui allait devenir la faculté de droit permet de créer un club universitaire. Avec l’appui de M Lamicq, proviseur du Lycée Lois Barthou, la naissance du CUP voit le jour le 29 août 1947, et notamment, sa section d’athlétisme. Un début qui s’accompagne par l’arrivée d’athlètes venant notamment de la Section Paloise et qui permet de compléter les effectifs. Parmi l’équipe dirigeante de cette époque on peut citer : Lom, Puységur, Saint-Martin, Kurt, Soumet, Haure-Place, Catterman, Courty et Apchin.

Dans ses premières années d’existence, le CUP se montre discret, au niveau des résultats en matière de rencontres nationales et internationales. Ses représentants (femmes et hommes) se distinguent principalement dans les compétitions départementales ou régionales. Les entrainements se déroulent au stade Philippe Tissié et sa fameuse piste en cendrée, longue de 333 mètres. Vers la fin des années cinquante se comptent des noms d’athlètes qui marqueront à titres divers le monde de l’athlétisme local comme : Michel Dupuy, Germain Jouchoux, Odile Schmitt...

Maité Galice, (formée à l’Avant Garde Sportive Paloise), est toutefois la première sociétaire du CUP à apparaître dans les palmarès du championnat de France d’athlétisme et de cross-country. Tout d’abord, en 1961, où elle décroche le titre de championne de France cadette, sur la distance de 500 mètres et, en 1962, où elle se classe vice-championne de France junior de cross. L’histoire, entre la section d’athlétisme du Cup et la ville de Pau, va prendre un essor encore plus important, en raison du dynamisme de ses dirigeants mais aussi de la construction d’un stade dédié spécifiquement à la pratique de l’athlétisme à proximité du domaine universitaire et dont on évoquera la suite ultérieurement.

1948 : Création de "l’Avant Garde Sportive Paloise".

Sous la houlette de Joseph Albalad est créée « l’Avant Garde Sportive Paloise », club omnisports, comprenant outre l’athlétisme, le cyclisme, le cyclotourisme, le basket, la pétanque. En matière d’athlétisme, cette association se consacra principalement à la pratique des courses de fond et de demi-fond, mais aussi au cross-country. Parmi ses meilleurs coureurs se distinguait Jean Dupleich qui fera aussi plus tard le bonheur du CUP et de l’US Orthez.

1964 : Création de la section d’athlétisme de l’AS Marca

Trois ans aprés la création de l’Amicale Sportive du groupe scolaire Marca, en 1961 (hand et basket), une section athlétisme est ouverte au sein de cette association. Les principaux dirigeants sont M. Dutech, le directeur de l’établissement, ou encore de M. Djaballa, mais surtout Paul Bruel, professeur d’éducation physique et ancien joueur de rugby à la Section Paloise. Des sportifs, comme Jean Florence (Aigles de Pau), Yves Foucat (ASM Pau), Jean-Marie Ségot (ASC Turboméca), ou encore Jean-Pierre Solans, toujours très impliqués dans le milieu de la course à pied, ont été formés initialement à l’AS Marca. Parmi les bons résultats enregistrés à l’AS Marca, on peut citer la qualification du junior, Jean Florence au championnat de France de cross-country à Chartres (25ème), mais aussi au niveau régional des bons résultats obtenus par Lhorente, Mena, Laborde, Vignau, Rossi (longueur), ou encore par le militaire du 1er RCP, Texier… Toutefois cette activité s’achèvera en 1968.

1966 : Organisation de la Coupe de France Universitaire

Le 8 mai 1966, au stade du Hameau, est organisée la Coupe de France Universitaire. A cette occasion, plus de 500 athlètes, venus des quatre coins de la métropole sont réunis

1968 : Alain Sans, vice-champion de France du 800 mètres.

Le Palois Alain Sans, licencié à l’US Fronton, après une brillante carrière en cyclisme, découvre à 23 ans l’athlétisme. Six mois plus tard, il devint vice-champion de France sur 800 mètres, battu sur le fil par le Nordiste Jean-Pierre Dufresne. Parmi les autres performances notables à mettre à son actif, on peut noter une victoire en 1972 au Trophée Paul Méricamp. Sélectionné à 6 reprises en équipe de France, il participa aux JO de Munich où, après avoir remporté sa série, il fut éliminé en demi-finale.

1969 : Redémarrage de la section d’athlétisme à la Section paloise

Après 17 années d’inactivité, la Section d’athlétisme de la Section Paloise est recréée. Au départ, elle est constituée d’une vingtaine d’éléments et présidée par A. Sarrailh. Une renaissance qui implique principalement Paul Bruel et explique l’arrêt de l’athlétisme à l’AS Marca. Les entrainements se déroulent au stade Philippe Tissié, en alternance avec le CUP. Parmi les autres dirigeants de cette époque, on peut citer

M. Serrou (professeur d’éducation physique au lycée Saint Cricq), ou encore M. Falourd.

En 1971, on enregistre les premiers résultats avec quatre titres départementaux en cross et la participation de deux Sectionnistes aux finales nationales : Pélizza au javelot et Pic chez les féminines. Le jeune Péninou obtient une deuxième place aux championnats de France cadets au saut en hauteur. Le club est alors classé « numéro un » départemental et troisième au classement de la ligue d’Aquitaine.

Pour la saison 1971/1972, l’équipe dirigeante est présidée par Yves Baradat, ancien athlète et tout nouveau premier adjoint au maire de la ville de Pau. Cette période fut marquée par deux titres de champions d’Aquitaine, enlevés respectivement par Thomas (400 mètres juniors) et Barthou (80 mètres minimes). Une croissance rapide des effectifs ramène la Section Paloise. Au tout premier plan des clubs du Sud-Ouest, permettant à bon nombre d’athlètes de se distinguer, sur le plan régional, mais aussi au niveau national. Dans ce lot, on peut citer le triple sauteur Del Olmo en catégorie minime (13,25 mètres), ou encore le sprinter Jean-Michel Rocabert au 150 mètres (16’’6) : une performance qui lui permet de battre le record de France.

En 1974, deux autres titres nationaux sont à inscrire au profit de la Section Paloise, en finale UFOLEP, cette fois, avec les victoires respectives en cadets de F. Artaxet au disque et de Nicole Ballorca en juniors sur 1500 mètres. A cette époque, la section athlétisme comprend plus de 200 membres auxquels il convenait d’ajouter une cinquantaine d’enfants de l’école d’athlétisme.

L’année suivante voit la confirmation du junior Artaxet au lancer du disque et l’éclosion de Michel Bruel au javelot. Celui-ci encore minime termine premier au championnat de France. Toutefois à partir de l’année 1977, les difficultés s’accumulent à l’intérieur du club et à l’automne de nombreux athlètes demandent leur mutation pour le CUP. Parmi les bons résultats encore enregistrés, Michel Bruel se montre à son avantage, champion de France A.S.S.U, mais aussi recordman de France minime au javelot avec un lancer de 67,54 m.

La saison 1977/1978 se montre compliquée en raison d’une baisse des effectifs. Néanmoins quelques bons résultats sont obtenus avec des titres interrégionaux : Rocabert (200 mètres) et Bruel (javelot). Enfin la junior Didelot (800 mètres) et le cadet Bruel participent aux championnats de France. La commission d’athlétisme est alors présidée par Marc Lapabe. L’année suivante, l’activité est encore plus réduite et la section athlétisme est mise en sommeil pour la deuxième fois, en novembre 1979.

1969 : Réunion indoor au Parc des expositions de la ville de Pau

A l’initiative du comité départemental d’athlétisme des Pyrénées-Atlantiques, est organisé sous le grand hall de la Foire des Expositions à Pau, une réunion indoor, réunissant des athlètes béarnais, basques, bigourdans, landais, girondins et toulousains.

L’année suivante, pour la deuxième édition, parmi les 400 athlètes présents, il est à noter la participation d’une forte délégation du « Bordeaux Etudiant Club », avec à sa tête Colette Besson. A l’occasion de cette soirée, la championne Olympique de Mexico remporta le 60 et le 600 mètres, devançant lors de cette dernière course la Cupiste Martine Barrau. Parmi les autres lauréats de cette soirée, on peut citer, Bourbeillon et Egarius du Bec (sprint), Vinatier du CUP (haies), Diez de l’US Fronton (demi-fond).

1972 : Création du Cross de la ville de Pau, au parc du château

Le samedi 27 décembre a lieu au parc du château, la première édition du cross de la ville de Pau, organisée conjointement par la direction de la Jeunesse et des Sports des Pyrénées Atlantique et par le comité départemental de la FFA. Cette première courue devant un nombreux public et par un temps agréable connaît, à travers les différentes épreuves proposées, un véritable succès populaire, plus particulièrement la course des AS, remportée par l’international, licencié à « l’Avenir Aturin » René Jourdan. A l’issue de cette compétition, le Biarritz Olympique est déclaré vainqueur au challenge par équipes. Par ailleurs, il est à noter la participation massive des militaires représentant les régiments de la place de Pau, donnant à la course séniors un incontestable caractère de masse.

Cette manifestation va se dérouler dans le cadre du château de Pau jusqu’en 1981, avant de migrer sur le site du Parc Beaumont et du boulevard des Pyrénées, prenant le nom de cross du journal la République. Cette nouvelle formule, programmée désormais à la mi-octobre, va perdurer jusqu’en 1988, connaissant chaque année un grand succès populaire (plus de 3000 personnes sur l’ensemble des différentes épreuves). Parmi les principaux vainqueurs de la course des As on peut citer :

formule initiale : Jourdan (2fois), Steward, Rault (2fois), Gonzalez, Boxberger, Alcaide.

Formule de 1982/1988 : Rosset, Chadeau (3fois), Da Silva...

Chez les dames : Mlles Bourire, Faurie, Muguet, Vialix, Carassou (3fois)...

1976 : Création du Marathon de la ville de Pau

Organisé par la Section Paloise, sous la houlette, notamment de Gildas Duboscq, ce marathon réunit une centaine de spécialistes de grand fond dont Alain Mimoun (ch. Olympique de la spécialité en 1956 à Melbourne). Cette épreuve servant de cadre aux championnats d’Aquitaine mais également de sélections pour les « France », sera remportée par le Rennais Delerue, devant l’emblématique Alain Mimoun, âgé alors de plus de cinquante ans. Dans ce concert relevé, le Palois René Fooke de Goede prendra une méritante 17ème place.

Par ailleurs en parallèle à cette course, est organisé un semi-marathon, remporté par Miatello (Vitrolles) et, chez les féminines par la Cupiste, Amina Bourire. Cette manifestation sportive ne sera pas toutefois reconduite, et en matière de courses dites « hors Stade », les dirigeants de la Section Paloise vont désormais s’investir dans l’organisation du semi-marathon, appelé « le Béarnais », reliant Pau à Serres Castet.

1978 : Création du Semi-Marathon "le Béarnais".

(Pau - Serres Castet)

Créée conjointement par la Section Paloise et l’Amicale de Serres-Castet, cette manifestation durera jusqu’en 1988 et marquera fortement dans la région paloise l’attrait pour les courses sur route. A ce propos de nombreux joggers régionaux se lanceront dans cette activité et par le biais de cette compétition, quelques-uns, tels les Palois Bernard Cachau, et Guy Sapally se découvriront les aptitudes à jouer les premiers rôles dans cette difficile discipline.

Parmi, les coureurs qui ont marqué cette épreuve, on peut nommer le Parisien Cairoche (vainqueur à trois reprises), le Breton Levaillant, le Strasbourgeois Lung, le Toulousain Leghnider, ou encore chez les féminines, l’internationale Françoise Bonnet (Monluçon), ou encore la Cupiste Anne Vialix.

1979 : Création du club, "les Aigles de Pau".

Issu au départ d’un regroupement de jeunes autour de la paroisse « ND du Bout du Pont » à Pau, les Aigles de Pau sont officiellement créés en 1979 par la volonté active de Léon Latorre. Initialement tourné vers le cross et les catégories de jeunes, le club obtient de bons résultats dans les cross régionnaux. Pour illustrer cette période, on peut nommer la belle victoire obtenue par le minime Patrick Latorre (fils du président), lors du cross du journal « Sud-Ouest ».

Par ailleurs quelques adultes viennent aussi renforcer les effectifs. Dans ce lot, on peut citer Guy Sapally, alors âgé déjà de 25 ans qui, au sein des Aigles de Pau, fait ses premières armes dans les cross régionaux avant de se distinguer plus tard sur les courses sur route, mais aussi Serge Lalanne Cassou et Daniel Juin.

Il est à noter que les Aigles de Pau ont remporté à quatre reprises le « Tour Pédestre du Béarn », trois fois chez les hommes et une fois chez les dames. Dans ces équipes se distinguaient particulièrement : Essabar, Jandari, Lafaille et encore Patricia Taillebresse. Par ailleurs, une équipe cadette, composée par Mlles Oncins, Marque, Florence, Larroze et Fanfelle, après avoir remporté le titre aquitain de cross par équipes, se qualifie pour la finale du championnat de France.

1981 : Ouverture du stade Léo Lagrange dédié à l’athlétisme

Grâce au soutien de la municipalité paloise, avec à sa tête, son maire, Mr André Labarrère et son adjoint Henri Lambert, le CUP mais aussi le Comité départemental des PA, se voient doter d’une véritable enceinte équipée pour la pratique de l’athlétisme, avec notamment une piste synthétique de 400 mètres. Ce stade, à la suite du décès d’André Lavie en 1990, deviendra le « Stade André Lavie ». Cette installation moderne va permettre de développer de nombreuses compétitions, notamment le fameux meeting international mis en place par le CUP. Outre cette association, d’autres clubs vont pouvoir s’entrainer sur ce stade (Aigles de Pau ou l’ASM) et y organiser leurs propres manifestations.

1982 : le CUP est champion de France du relais 4 fois 800 m

En demi-finale à Bordeaux, l’équipe du CUP, composée de Lavie, Bourda, Cardot et Castillo (Pierre), se qualifie pour la finale du relais 4 fois 800 mètres. A l’issue de cette compétition, à Mongeron, les Universtaires palois, avec l’apport de Denis Badie (encore cadet), remportent le titre de champion de France, dans le temps de x. L’équipe du CUP était composée de: André Lavie, Denis Badie, Didier Bourda et Thierry Cardot.

1984 : le CUP est champion de France de Nationale 3. (rubrique en cours)

1985 : Les cadets du CUP, sont champions de France

Equipe composée notamment : Franck Lestage (longueur, 110 haies), Christian Jacquart (javelot), Bruno Clavéria (poids et hauteur), Lionel Bernard (triple saut), Philippe Mouchet (100 mètres), Frédéric Bellegarde (200 mètres), Philippe Moustié (400 mètres), Marc Testeil (800 mètres), Perrodeau (1500 mètres), Philippe Bock (3000 mètres) …

Cette même année, l’équipe des cadets du CUP termine 7ème du championnat de France de cross à Créteil.

1986 : Création du Marathon de la Paix

Organisé par le comité départemental de la FSGT des Pyrénées Atlantiques, les deux premières éditions démarrent et arrivent à Bizanos, empruntant aussi les communes d’Idron, Lée, Ousse, Artigueloutan, Nousty, Soumoulou et Gomer. Puis à partir de 1989, les départs et arrivées intègrent la ville de Pau (départ sur le boulevard des Pyrénées à hauteur de la place Royale et arrivée au Stade Philippe Tissié). Enfin en 1992, le marathon se déroulera uniquement sur le territoire de la ville de Pau, avec en point central de l’organisation les enceintes du Stade André Lavie. En parallèle au Marathon, des épreuves plus courtes sont également mises en place (Semi-Marathon ou Quarathon).

Le marathon de la Paix, à vocation internationale attira dans ses premières années de nombreuses délégations étrangères, en particulier des « Pays de l’Est » (URSS, Pologne, Tchécoslovaquie…), mais aussi de la communauté européenne (Italie, Espagne, Portugal...). A ce propos Da Benta, sociétaire du club de Sétubal, se fera une solide réputation en remportant à trois reprises l’épreuve. Toutefois en raison des difficultés à rendre ce Marathon vraiment populaire, les dirigeants ont décidé de mettre un terme à son organisation en ( à compléter). Il n’en demeure pas moins que « les courses de la Paix » perdurent et sont toujours en cours, sur une distance réduite (10 kms), et désormais en période des fêtes de Noël. Elles connaissent un succès grandissant, (course et marche réunies), plus de 3000 participants (en 2018), dont pour la plupart des concurrents déguisés en « Père Noël ».

1987 : Création de la section course à pied à l’ASM de Pau

L’ASM de Pau, club omnisports, présidée par André Picard, crée en 1987, une section course à pied, affiliée à la FFA, dans le but d’organiser, un 25 kilomètres, qualificatif pour les championnats de France.

Cette nouvelle section est présidée par Yves Foucat.

Ainsi, le 12 avril 1987 est organisée la première édition, appelée en la circonstance les « 25 bornes Patrick », du nom du partenaire officiel de cette compétition. La victoire revenant au Cupiste François Chadeau, en 1h 23’ 32’’, devant le Bordelais Ozane et le militaire de l’Etap Jean Luc Rosset.

Cette formule du « 25 kilomètres », va perdurer jusqu’en 1991, permettant respectivement au Palois Sapally, au Girondin Latestère, au Tarbais Narfin et au Périgourdain Mano d’inscrire leur nom au palmarès de l’épreuve paloise. Il est à noter que l’édition 1989, servant de cadre aux championnats d’Aquitaine, est remportée chez les dames par Jarvezac Barat et, chez les hommes par Michel Latestère.

Dès l’année 1990, parallèlement et en ouverture de la course des 25 kilomètres, L’ASM organise une nouvelle épreuve, appelée « 10 Kilomètres Sport pour tous ». Une première édition remportée par l’international Didier Chauvelier. L’ensemble de cette manifestation prend le nom de « Courir à Pau ». Puis la distance de l’épreuve majeure (25 kilomètres) est réduite pour devenir à partir de 1992 un semi-marathon. Celui-ci est remporté par le Tarbais Narfin devant le Bordelais Cunha et le Palois Sapally. Chez les féminines victoire de la Tarbaise Irène Castet devant l’Asémiste Maryvonne Olive. Celle-ci s’imposant l’année suivante.

Pour la 10ème édition, en 1996, « Courir à Pau » quitte l’enceinte du stade Philippe Tissié pour s’installer au Stade André Lavie. Un nouveau parcours est alors créé, dans les quartiers nord de la ville de Pau avec un passage par la forêt Bastard, lieu couramment emprunté par les joggers palois lors de leurs entrainements. Sa distance est réduite à 10 kilomètres et se déroule désormais en début d’année, ouvrant ainsi en Béarn, la saison des courses sur route. « Courir à Pau », après 35 ans d’existence, maintient plus que jamais le cap : en 2022, un bon millier de joggers et de marcheurs ayant répondu à l’invitation des dirigeants de l’ASM.

1987 et 1988 : Les "Palois du Désert" et le raid Paris / Gao / Dakar

En 1987, autour de Gildas Duboscq, Jacques Barouillet (ASPTT Pau), Marcel Foucat (ASC Turboméca), Daniel Juin (Aigles de Pau), une entente de coureurs de l’agglomération paloise, appelée les « Palois du désert », est créée pour participer au grand raid Paris-Gao-Dakar. Cette épreuve, longue de ? kilomètres, se déroulant en non-stop sur cinq semaines, est courue en relais par des équipes de douze coureurs. Lors de cette édition, l’équipe paloise prend la deuxième place du classement général.

L’année suivante, une nouvelle équipe est constituée comprenant entre autres, Henri Marcelin (ASC Turboméca), Michel Cazalet (ASM Pau), Christian Biados (ASPPT Pau), André Hosdez (CUPau)...

A cette occasion, les « Palois du désert » remportent brillamment la course. Toutefois, face aux difficultés à trouver des coureurs répondant aux exigences d’une telle compétition, les tentatives entreprises pour constituer une équipe en vue de disputer une nouvelle fois le raid « franco-africain », ne pourront aboutir.

Il apparaît néanmoins que cette course en relais mettant en scène l’esprit d’équipes, a fortement inspiré les organisateurs du Tour Pédestre du Béarn dans la conception de leur projet.

.

1988 : Création du meeting d’athlétisme de la ville de Pau

Organisation du CU Pau.

Sur l’initiative du CUP et l’investissement personnel d’André Lavie, membre à part entière de l’équipe de France, le premier meeting de la ville de Pau est organisé en juin 1988 au stade Léo Lagrange. Avec un budget relativement modeste, pour cette première édition, André Lavie réussit néanmoins la gageure de réunir autour de sa personne un plateau de qualité, fait en partie d’internationaux, venus par amitié pour le Palois. Parmi les bonnes performances enregistrées ce jour-là, on peut retenir la victoire en demi-fond de la coureuse de Clamart, Nadine Debois sur 800 mètres.

L’année suivante, le plateau se montre plus fourni, grâce à l’apport de nouveaux partenaires et plus particulièrement celui de la société Saint-Yorre, chapotant l’ensemble des meetings en France. Ainsi, dix sélectionnés français en vue des prochains Jeux Olympiques de Los Angelès et huit champions de France font le déplacement à PAU, répondant en cela à l’attente du très nombreux public présent (plus de 3 500 personnes). Parmi les principales têtes d’affiche se distinguent sur les courses de haies : Florence Colle et Monique Ewanjé-Epée chez les dames, ou encore, Philippe Touret et Dan Philibert chez les hommes.

Le point d’orgue de cette réunion reste toutefois les épreuves de demi-fond. D’abord, le 1 500 mètres, opposant Jacky Charlier et le Libournais Eric Dubus, puis sur 800 mètres, le Sénégalais Diarra, Claude Dioman (champion de France de la spécialité) et les deux Cupistes, André Lavie et Denis Badie.

L’édition de l’année 1990 se montre tout aussi prestigieuse. André Lavie qui, entre temps, a pris sa retraite internationale, pèse de tout le poids de sa compétence sur l’organisation de cette manifestation. Quatre stars de l’athlétisme français figurent à l’affiche : les perchistes Thierry Vigneron et le regretté Pierre Quinon, champion olympique, mais aussi Stephane Caristan, champion d’Europe du 110 mètres haies, et Laurence Billy, championne de France du 100 mètres. Dans ce lot de vedettes il convient de ne pas oublier, Charles Gicquel à la hauteur et enfin les concurrents du 800 mètres, Diarra, confronté cette fois à l’Angevin Sillé et au Palois Denis Badie. Celui-ci se classant à cette occasion à la troisième place dans l’excellent temps de 1’ 48’’ 45.

Malgré le drame engendré par le décès accidentel d’André Lavie (juillet 1990), le meeting continue néanmoins sa route sous la direction de Jacques Delsol. En cette année 1991, le programme s’avère une nouvelle fois alléchant. En premier lieu, les sprinters avec Trouabal et Sangouma, tous deux membres de l’équipe de France et champions d’Europe en titre du relais 4x100 mètres. Mais encore et toujours le 800 mètres, où s’affrontent les vainqueurs des trois éditions précédentes, Niang, Terrier et Diarra, auxquels se rajoutent le Russe, Gaudyn qui, au final, se montrera le meilleur. Dans cette édition, le public palois peut justement découvrir, les qualités et la force des représentants de la sélection soviétique : chez les féminines, Galina Moskvina sur 400 mètres, mais encore l’impressionnante lanceuse de poids Nathalia Lisovskaya, capable en la circonstance d’effectuer toute une série de jets, dépassant la marque des vingt mètres.

Il apparaît que le meeting de Pau, appartient au cercle très fermé des épreuves au label international. A ce titre dans les années qui suivent, des athlètes classés parmi les meilleurs mondiaux vont fouler les installations du stade appelé désormais André Lavie, tel le sauteur en hauteur Cubain Javier Sotomayor.

A ce propos, en 1993, devant un public tout acquis à sa cause et devant les caméras de la télévision nationale, il tente en vain de battre le record du monde de la spécialité, ratant d’un cheveu et au troisième essai la barre de 2,45 mètres.

Difficile de faire mieux, même si le meeting palois va encore pouvoir connaître des heures de gloire, en accueillant une forte délégation de perchistes, conduite par Jean Galfione et Thierry Vigneron, tous deux au sommet de leur art et parmi les meilleurs mondiaux. Tout à une fin, face à la dure réalité économique et à l’inflation galopante induite aux frais des primes d’engagements, les dirigeants du CUP décident de mettre un terme à l’organisation du meeting.

I989 : Création du Tour pédestre du Béarn par l’ASM de Pau

Les 14 et 15 octobre 1989, est organisée par l’ASM de Pau, la première édition du Tour Pédestre du Béarn. Une épreuve longue de près de 400 kilomètres et ouverte à des équipes de 10 coureurs, démarrant et finissant à Pau et couvrant l’ensemble des cantons béarnais. Pour cette première, 25 équipes sont réunies pour effectuer ce périple à travers le Béarn, comprenant également les ascensions des cols de Marie Blanque et de l’Aubisque. A cette occasion le CU Pau, amené par ses internationaux André Lavie et Denis Badie, remporte le classement général, devant une sélection du Pays Basque et de la région de Toulouse.

A partir de 1992, un comité, regroupant les sections de course à pied de l’ASM et de l’ASC Turboméca est formé, ayant pour but de donner une meilleure assise à l’organisation de cette course. Au fil des ans, tout en gardant son caractère initial, cette course va évoluer, notamment en diminuant son kilométrage, permettant à un plus grand nombre de concurrents d’y participer. Ainsi, pour sa 30ème édition, en 2018, 150 équipes de sept coureurs avaient répondu à l’appel des organisateurs.

1990 : Création du Semi-marathon "Nousté Henric".

Gildas Duboscq, figure emblématique des courses sur route de la région ne voulant pas être en reste, organise à son tour un semi-marathon en 1990. Sous la coupe de L’ASPTT de Pau, le club qui lui est cher, il crée le « Nouste Henric ». Ainsi, le 16 septembre, est donné le départ de cette épreuve depuis le stade Jean Mermoz, dans le haut de Billère : une première édition dont le parcours se déroule en grande partie dans les rues de la cité paloise. Une façon de visiter les sites historiques de la ville : boulevard des Pyrénées, le Parc Beaumont, les allées de Morlaàs ou celles qui longent l’hippodrome par le chemin du Cami Salié…

Pour cette première, 350 concurrents répondent présents dont une forte délégation espagnole venue de Jaca. A ce propos, l’un d’eux, Francisco Torontera s’impose, devançant les Palois Sappaly et Cachau.

La voie étant tracée, Gildas Duboscq n’étant pas du style à s’arrêter en si bon chemin ? poursuit le travail engagé et, en parallèle au semi-marathon, il rajoute une course et une marche de 10 kilomètres. Au fil des ans de nombreux coureurs étrangers, répondent favorablement aux appels des organisateurs, donnant au Nousté Henric toutes ses lettres de noblesse. A ce propos, tous les passionnés de course à pied de cette époque ont encore en mémoire le formidable duel que s’était livré le Marocain Beratched et le Rwantais y, ce dernier encore tout auréolé d’une sélection avec son pays, aux JO de Barcelone.

Malgré le décès de Gildas Duboscq, les dirigeants de l’ASPTT de Pau, ont su se mobiliser pour poursuivre l’aventure. Sur un nouveau parcours, en 2019 (dernière organisation avant le confinement lié au COVID), un demi-millier de concurrents ont été réunis.

2002 : Les cadettes du CUP au plus haut niveau national

Le 3 mars à Gujan Mestras l’équipe du CUP, composée de Florence Vaudel (26éme), Elsa Dabet (57ème), Marina Grégoire (81ème), Aude Cavalido (84ème) et Floriane Thilet-Prat (212ème), décroche le titre de champion de France par équipes de cross-country. Avec un total de x points, le quatuor du CUP devance Rennes et Chambéry.

Le 5 octobre, à Aix les Bains, cette même équipe, avec cette fois, Claudine Vaudel, Floriane Thilhe-Prat, Aude Cavalido et Marina Grégoire, remporte l’épreuve de relais du 4 fois 1000 mètres et est championne de France.

A cette occasion, les Cupistes avaient couru la distance en 12’ 45’’, battant ainsi le record d’Aquitaine.

2004 : Création du marathon des Caisses d'Epargne

(Daniel Juin). (rubrique non terminée)

2007 : Championnat de France militaire de cross

Sur le site de l’Ecole des Troupes Aéroportées de Pau, dirigée par le colonel Grojean, est coordonné par l’adjudant-chef Moralès, l’organisation du championnat de France de Cross. En ce samedi du 27 janvier,

700 compétiteurs sont réunis sous les yeux de plus de 2000 spectateurs. Sur un circuit de trois kilomètres, outres les épreuves officielles, destinées aux militaires, trois courses ouvertes au monde associatif et au civil sont également mises en place.

En présence, de l’ancien champion Michel Jazy, invité d’honneur, cette manifestation, parfaitement menée par les quelques 130 personnes prévues pour l’organisation, connaît un réel succès. Parmi les principaux lauréats, on peut citer : chez les dames Julie Coulaud, et chez les hommes Khalid Zoubaa.

///

X : la création de la Camada (trail urbain dans le cadre du festival Hestivoc) ( rubrique non terminée)

2016 : Championat de France UNSS, du 6 au 9 juin au stade André Lavie. (rubrique non terminée)

La Paloise : Concept de Franck Lestage (rubrique non terminée)

La Féminine : Organisation du CUP (deux courses dans l’année, printemps et automne). (rubrique non terminée) Principales lauréates : Jocelyne Pauly, Marion Barrère, Laure Vignot, Aurélie Beaurepaire...

2016, 1ère édition d’une course en relais du type "Ekiden".

Sous la direction de Jean Florence, les Aigles de Pau organisent une course en relais, appelée « Ekiden » sur le site du Prado à Gelos. Cette épreuve dont la distance correspond à un marathon est disputée par des équipes de six coureurs. Pour cette première édition 160 équipes répondent à l’appel des organisateurs, avec un record de participation enregistré l’année suivante (220 équipes). Après une interruption de deux ans pour cause de « COVID », cette manifestation repart en 2O22, sur le site du stade André Lavie à Pau.

Les principaux clubs

CU Pau

Dirigeants : Courty, Michel Dupuy, Gilles, Denis Badie

Athlètes : Lavie, Badie, Lestage, Gilles, Vinatier, Loustau Franck et Christophe, Cachau, Galinier, Chadeau, Signour, Rocabert, Bruel, Barbier, Anne Vialix, Amina Bourire, Martine Barrau, Margot Pédelanne…

Section Paloise : 2ème période (de 1969 à 1979) (rubrique en cours)

Dirigeants : Yves Baradat, Paul Bruel

Athlètes : Rocabert, Labourdette…

ASM Pau

Dirigeant: Yves Foucat

Athlètes : Guy Sappaly, Maryvonne Olive...

Aigles de Pau

Dirigeants: Léon Latorre, Jean Florence, Marius Fautra

Athlètes: Jeremy Pierrat, Chir Gabes, Lalanne Cassou, Said Jandari, Larbi Essabar, Denis Lafaille, Daniel Juin, Marc Lalaude, Patricia Taillebresse, Cindy Bregnias, Sylvie Berreuix, Florence Gay…

ASPTT de Pau

Dirigeant: Gildas Duboscq

Athlètes: Didier Long, Jacques Barouillet,..

FSGT, comité des Pyrénées Atlantiques

Dirigeants: Claude Quintraud, Jean Marie Ségot

ASM Marca

Dirigeant : Paul Bruel

Athlètes: Jean Florence, Jean-Marie Ségot, Yves Foucat...

Les Palois du désert

Henri Marcelin

Avant-Garde Sportive Paloise

Dirigeant : Joseph Albalad

Athlète : Jean Dupleichs

Pau Pyrénée Marche

Présidé par Yvan Cazajus

Quelques figures marquantes (rubrique en cours)

Henri Sallenave :

Charles Lagarde :

Pierre Lacaze : né en 1925 à Pontacq, licencié à la Section Paloise.

Alain Sans : né à Pau, licencié à l’US Fronton (31), vice-champion de France en 1968 sur 800 mètres.

Demi-finaliste au Jeux Olympiques de Munich, en 1972.

René Jourdan : né à x le y, licencié à l’Avenir Aturin.

Vainqueur des deux premières éditions du cross de la ville de Pau (1972 et 1973)

André Lavie : né à Pau le 28 juin 1959, licencié au CUPau.

Débute sa carrière au CUP en 1972 par le cross et le 1200 mètres sur piste. Champion de France cadet sur 800 mètres, sa distance de prédilection. Dix-sept fois international A, entre 1981 et 1988, il reste fidèle au CUP toute sa carrière sportive, malgré de nombreuses sollicitations de clubs extérieurs.

Palmarès :

champion de France en salle cadet en 1976.

champion de France en salle sénior ( 1986/ 1987/ 1988).

vice-champion d’Europe en salle en 1984.

vice-champion de France en plein air en 1984 / 1987.

3ème en 1981/ 1982.

champion de France du relais 4x800mètres en 1982 avec le CUP.

Vainqueur avec le CUP de la première édition du Tour pédestre du Béarn en 1989 et notamment de la spéciale du col de Marie Blanque.

André Lavie est décédé accidentellement le 12 juillet 1990, lors d’une sortie en montagne, en redescendant du pic du Balaitous. Il était âgé de 31 ans. En souvenir, le stade d’athlétisme situé au complexe sportif Léo Lagrange à Pau, porte désormais son nom.

Denis Badie : né le 3 février 1965 à Pau, licencié au CUPau.

Débute sa carrière par le cross et le 3000 mètres. Troisième aux interrégionaux de cross en Cadets, puis se tourne sur le 800 mètres.

Palmarès :

Six fois sélectionnés en équipe de France d’athlétisme.

Trois fois champion de France universitaire sur 800 et 1500 mètres.

Deux fois vice-champion de France senior sur 800 mètres.

Demi-finaliste du championnat d’Europe indoor en 1988 sur 800 mètres.

Champion de France de relais 4 x 800 mètres avec le CUP, en 1984.

Champion de France par équipes avec le CUP en 1984 (Nationale 3)

Vainqueur du Tour pédestre du Béarn avec le CUP, en 1989 et notamment de la spéciale Pau/Morlaàs.

Arrête sa carrière en 1990, à l’âge de 25ans. Il reste néanmoins fidèle au CUP, occupant désormais des fonctions importantes au sein de cette association, mais encore auprès du sport palois.

Président du CUPau

Directeur du service des Sports de la ville de Pau.

Ancien président de l’Office municipal des Sports de la ville de Pau.

Laurent Galinier : né à Pau, le 12 mai 1975, licencié au CUP, AL Lescar, l’US Dax.

Découvre le cross en classe de sixième au collège du Bois d’Amour à Billère. Il enregistre là ses premiers succès, formé par son professeur d’EPS, Christian Lépé. A l’âge de 14 ans, il prend une licence au CUP où en 1991, il décroche le titre interrégional par équipes dans la catégorie des cadets.

En 1993, lors du cross international d’Aire sur Adour, il est repéré par l’ancien champion, Michel Jazy qui le prend sous son aile et devient son entraineur à l’US Dax. De cette collaboration va naitre une période faste qui va amener Laurent Galinier parmi les meilleurs espoirs du demi-fond hexagonal.

Palmarés :

1993/ 1994 : vainqueur du cross du journal Sud Ouest catégories juniors et espoirs.

1994 : champion de France junior UFOLEP de cross.

Vice-champion de France junior du 5000 mètres

1995 : champion de France militaire de cross.

1996 : champion de France Espoirs de cross et 3ème au championnat d’Europe .

1997 : champion de France Espoir du 5000 mètres.

2007 : champion régional de cross.

Toujours recordman départemental du 10000 mètres en 31’ 19’’(record battu en 2008).

Vainqueur à six reprises du Tour pédestre du Béarn.

Vainqueur à quatre fois du triathlon des neiges : la Pyrénéa

22 fois sélectionné en équipe de France de duathlon, dont :

2004 : champion du monde par équipes (4 ème en individuel)

2009 : vice-champion d’Europe.

Marcel Foucat : né à Pau en 1950, licencié à l’ASC Turboméca

Spécialiste des courses de grand fond.

Découvre tardivement la pratique de la course à pied, en participant notamment au cross de la ville de Pau puis le semi-marathon le "Béarnais", ou encore le marathon de la Paix. A ces occasions, il montre des aptitudes adaptées aux épreuves d’endurance. A cet effet il intègre l’équipe de France dans les années "1990" en vue de participer aux épreuves internationales de grand-fond : 100 kilomètres et course

de "24 Heures".

Palmarès :

1993 : vice-champion de France des 100 kilomètres.

1994 : champion d’Europe par équipes des courses de 24 Heures.

1994 et 1996 : champion de France des courses de 24 Heures.

1992 et 1997 : vice-champion de France des courses de 24 Heures.

1997: 3ème au championnat d’Europe individuel des courses de 24 Heures.

1993 : 2ème au «Sparathon», (course entre Sparte et Athènes, 254 kilomètres en 27 h 36’)

1988 : 2 ème au Paris / Gao / Dakar, avec l’équipe les «Palois du désert».

Meilleures performances:

Marathon : 2h 36’

100 kilomètres : 7h 03 22

24 Heures : 258 kilomètres (meilleure performance française en 1991)

Patricia Taillebresse : née le 1 mai 1958, licenciée aux Aigles de Pau.

Après une carrière bien remplie comme pilote d’ULM, où elle décroche de nombreux titres aux championnats d’Europe et du monde avec l’équipe de France, Patricia Taillebresse, à l’âge de 39 ans, pour parfaire sa condition physique, se lance dans la course à pied. Dès 1997, elle se révèle à la montée du col d’Aubisque, en s’imposant chez les féminines. Suite à cette victoire, elle intègre le club des Aigles de Pau, dirigé par Léon Latorre.

Les succès appelant les succès sur les courses sur route, Patricia se tourne plus précisément sur les épreuves de grand-fond, plus précisément le Marathon et le «100 kilomètres», une spécialité qui lui permet de rejoindre l’équipe de France et de disputer en 2003, les championnats d’Europe à Moscou. A cet effet elle obtient le titre de vice-championne par équipe.

Palmarès

1999 : 3 ème du championnat de France de Marathon

3 ème du championnat de France du Semi-Marathon

Championne d’Aquitaine des courses en montagne

2000 : 1 ère au Marathon de la Rochelle

1 ère au marathon d’Albi

2001 : 1 ère au Marathon de Reims

1 ère aux 100 kilomètres du Loire Béconnais

Championne de France V1 du Marathon et 3 ème au général

2002 : 1 ère aux 100 kilomètres de Vendée

1 ère aux 100 kms du Loire Béconnais

2003 : Vice championne de France V1 de 100 kilomètres, 3 au général

Sélectionnée en équipe de France pour les championnats d’Europe de 100 kilomètres

Vice championne d’Europe de 100 kilomètres par équipe

1 ère au Marathon de Kourou (record féminin de l’épreuve)

Joceline Pauly : née le 10 septembre 1973, licenciée au CUPau,

lauréate à x reprises de la Féminine.

Said Jandari : né le x, licencié aux Aigles de Pau.

Les sites (rubrique en cours)

Stade Philippe Tissié : (piste 333 mètres)

Stade du Hameau : (piste de 500 mètres)

Stade André Lavie : (piste de 400 mètres)

Parc du Château

Parc Beaumont

Allées de Morlaàs : cross des Allées de Morlaàs première édition en 1976

Bois de Pau

Hippodrome de Pau

Epreuves importantes (rubrique en cours)

Le cross de la Ville de Pau et du journal la « République des Pyrénées » : de 1972 à 1988.

Le semi-marathon le Béarnais : de 1978 à 1988.

Les « courses de la Paix » : de 1986 à aujourd’hui

Courir à Pau : de 1987 à aujourd’hui

Le semi-marathon Nousté Henric : de 1990 à 2019

Le Meeting d’athlétisme de la ville de Pau :

Le Tour pédestre du Béarn : de 1989 à aujourd’hui

La « Féminine » : de X à aujourd’hui